製品イノベーションによる新製品を顧客が購入するかしないかという決断のあり方は、新製品を採用することにともなう「コスト」負担と、新製品採用によって得られる「便益」享受の大小関係の比較という視点から分析・理解することができる。

製品イノベーションによる新製品を利用することで顧客が得ると期待できる「便益」の最小値が、製品のライフサイクルを通じて顧客が負担すべきと予想される「コスト」の最大値よりも明らかに大きければ、顧客は進んで新製品を採用するであろう。

その逆に、製品イノベーションによる新製品から顧客が享受可能な「便益」の最大値が、製品のライフサイクルを通じて顧客が負担すべき「コスト」の最小値よりも明らかに小さければ、顧客は新製品を採用しないであろう。

視点1.製品イノベーション採用に関わる顧客の様々なコスト(顧客におけるlife cycle costの構成要素)

顧客が製品イノベーションの結果としての新製品を採用することによって負担が必要となるコストとしては、新製品の購入コスト以外にも下記のような様々なものがある。

コスト1 initial cost(初期費用)

製品本体の購入費用

製品の補完財の購入費用

コスト2 running cost(ランニングコスト)

運転費用(ex.燃料費、電気代など)

保守・管理コスト(ex.修理費用、保守サービス費用など)

消耗品費用

コスト3 disposal cost(廃棄コスト)

コスト4 sunk cost(埋没費用)

sunkはsink(沈める, 沈没させる, 投資する)という動詞の過去分詞形である。それゆえ直訳すると、「(ムダなものとして)沈められた費用、既に投資された費用」というような訳語になる。

企業が製品イノベーションによって生産する製品を変更する場合で言えば、旧世代製品の生産に用いられていた既存の生産設備、既に購入済の原材料・部品・モジュール、旧世代製品の生産に利用していた知的財産権などの内で、新世代製品の生産に利用できずまったくムダになるものがsunk costを構成する。

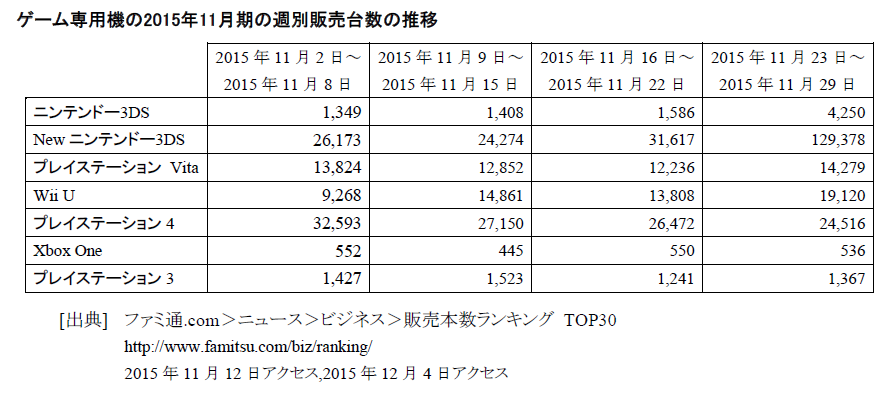

製品イノベーションによって旧世代製品の利用を止めて新世代製品を利用しようとする顧客の場合で言えば、旧世代製品を利用し続けた場合に得られたであろう便益、旧世代製品の補完財の内で新世代製品では利用できずムダになる補完財などがsunk costを構成する。ゲーム機を例に取ると、新世代機に旧世代機との互換性がないため旧世代機用のゲームソフトや専用メモリーカード・専用コントローラなどが新世代機で使えない場合には、ムダになるゲームソフトや専用メモリーカード・専用コントローラがsunk costになる。

視点2.企業における製品イノベーション・プロセスの分析のための視点(再論)

佐野ゼミのレポートにおいては、製品イノベーション・プロセスの分析を下記のような諸要因が織りなすネットワーク的構造視点から分析することが求められている。

a. Needsを構成する諸要因

1)「既存の社会的必要性・有用性」(Usefulness)

2)「既存顧客が求めているモノ」(Wants)

3)「既存の市場ニーズ」(Demand)

+

b. Seedsを構成する諸要因

1)「新規発明/既存発明」(Invention)

2)「新技術/既存技術」(Technology)

3)「新モジュール/既存モジュール」(Module)

↓

↓

c. 上記の二種類の要因に基づく「製品コンセプト」(Product concept)の策定

↓

↓

d. 上記の二種類の諸要因に基づく「製品コンセプト」の具体化としての、「製品設計」(Product design)の実施

、

【考察してみよう】

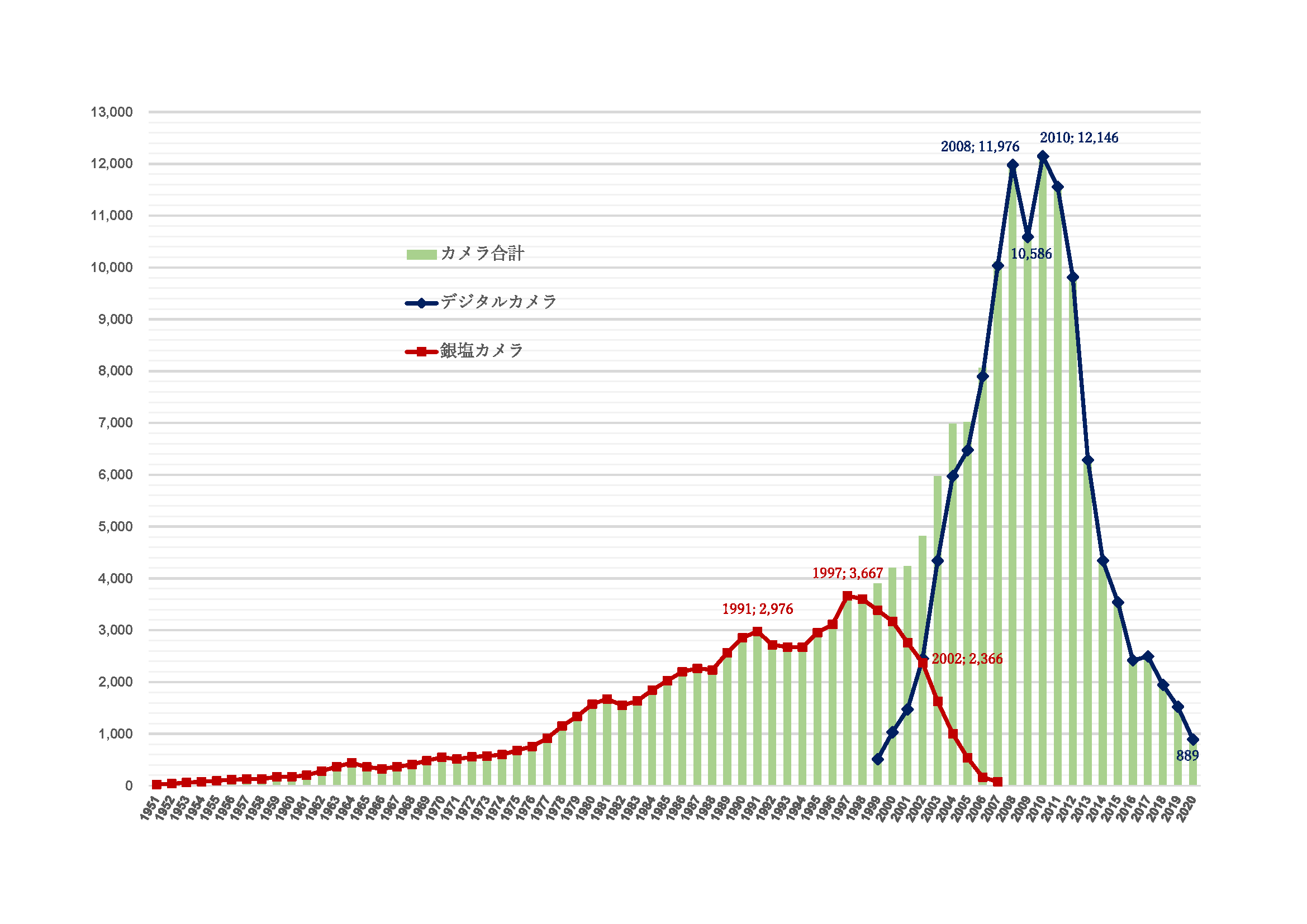

課題1. 顧客におけるコストのあり方は、企業が製品イノベーションにおいてどのような製品設計をおこなうのかに大きく左右される。製品設計のあり方と、顧客のコストの関係について具体的事例に基づいて考察してみよう。たとえば、自分がこれまでにゼミレポートで取り上げた製品やサービスに関して、その設計内容を製品の機能・構造という視点から分析するとともに、企業が最終的に決定した機能・構造に関する設計内容が顧客のコストをどのように規定しているのかを分析してみよう。また企業がどのような意図に基づいて設計内容を決定したのかを、「needs諸要因」、「seeds諸要因」、「顧客のコスト」、「顧客の便益」、「潜在的および顕在的な競合製品(競合サービス)に対する競争優位の有無」という視点から分析してみよう。

たとえば、三菱のiMievという電気自動車という製品イノベーションをこうした視点から見ると、「社会的=時代的要請に応えた「環境にやさしい自動車」という製品コンセプトの具体化に際してどのような製品設計を採用したのか?」、「そうしたiMievの製品設計を規定した要因にはどのようなものがあるのか?」ということを分析すべきということになる。

[製品設計]

三菱自動車が2009年に量産を開始したiMievという電気自動車は、リチウムイオン充電池および電動モーターというモジュールを採用するという製品設計を採用している。

[製品設計に関わるneeds的要因]

「走行時にCO2をまったく排出しない」設計とすることで「環境に優しい製品」「地球温暖化ガスの排出量削減」という社会的必要性・社会的欲求に応えること

[製品設計に関わるseeds的要因]

電気自動車の開発を1966年からおこなっていたこと

[製品設計に関わる顧客コスト的要因]

自動車の走行コストをガソリン自動車よりも低減させること

[関連参考資料]

課題2. 製品コンセプトが同一であっても、多様な製品設計が可能である。たとえば「環境に優しい自動車」という製品コンセプトに基づく製品イノベーションを具体化した製品設計も多種多様である。このことを、「走行エネルギー源」(燃料源)および「動力を発生させるエンジン」に関する製品設計という視点から考察してみよう。

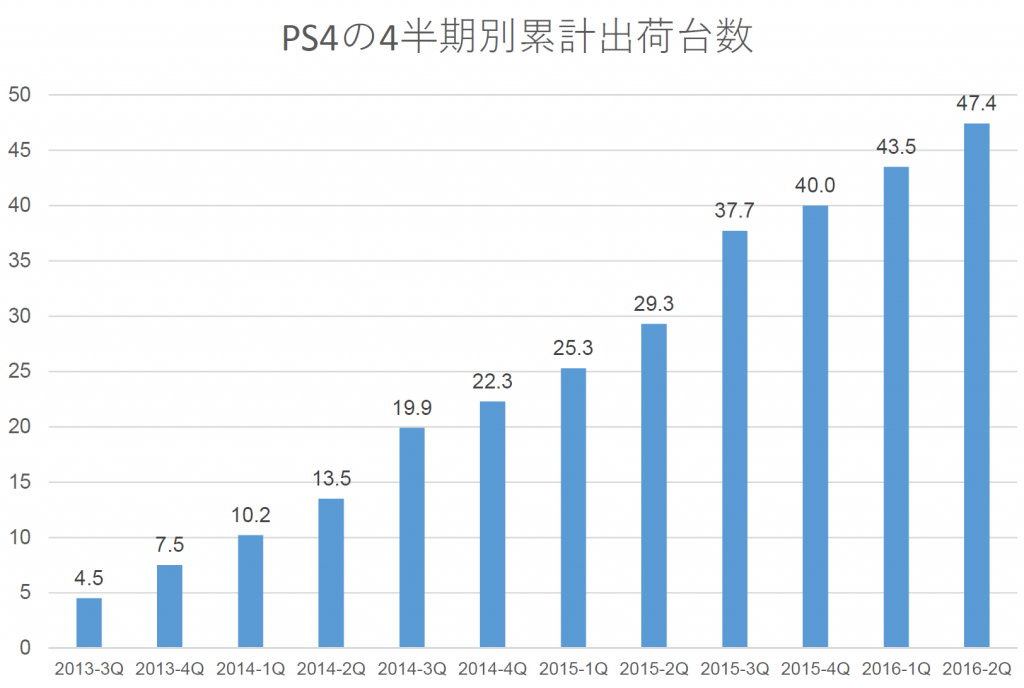

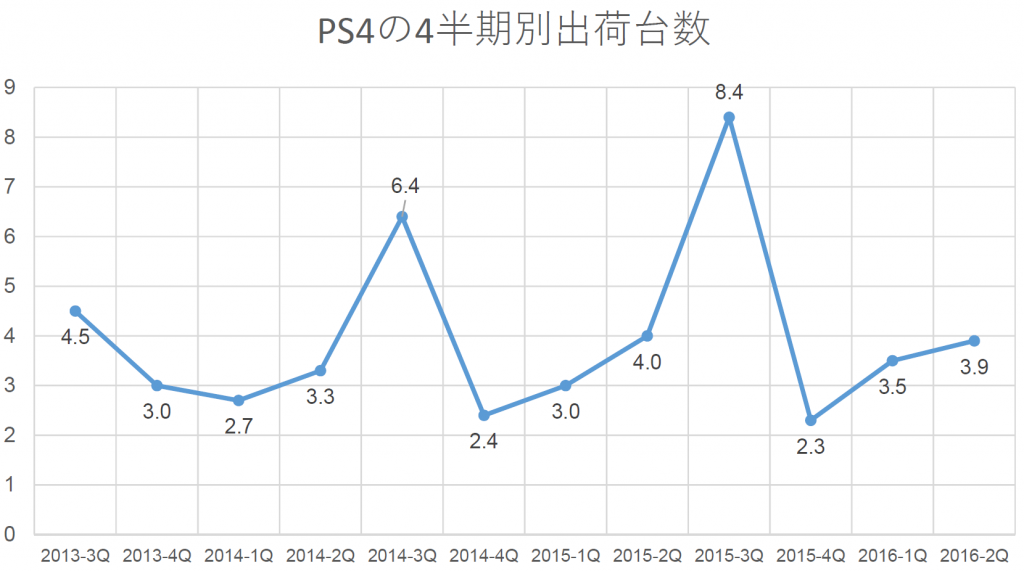

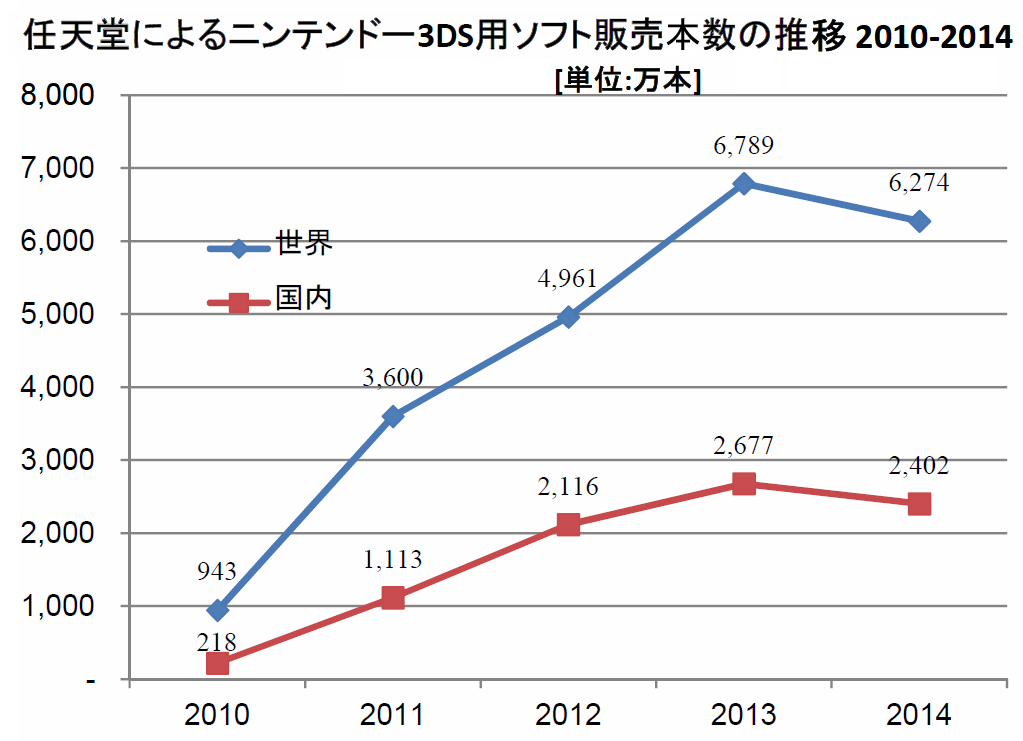

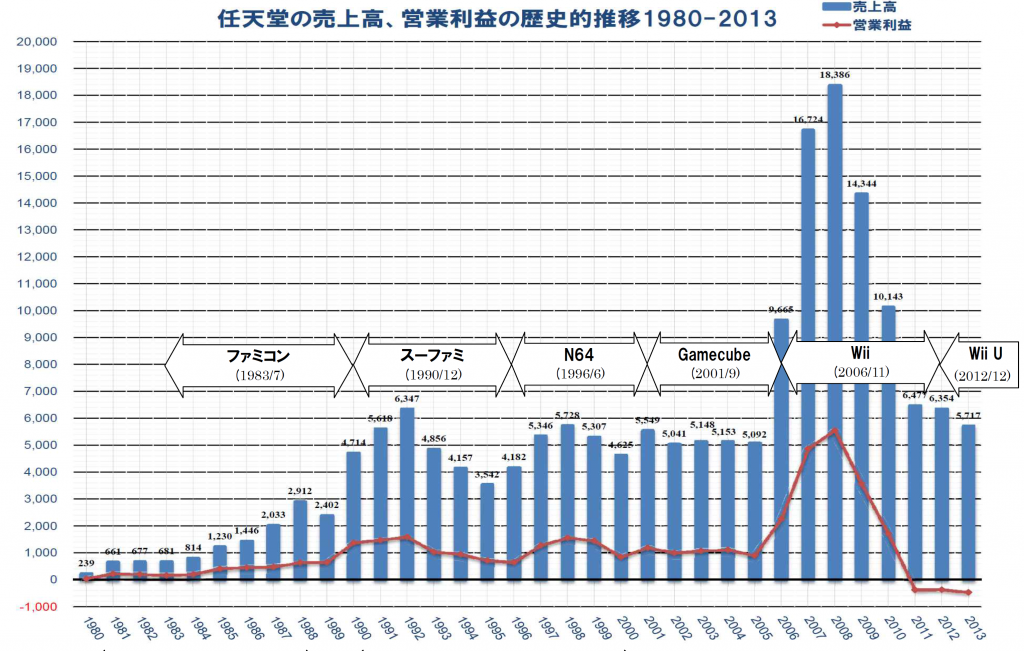

課題3. 任天堂はゲームボーイアドバンス、DS、3DSといった製品イノベーションに際して、またソニーはPS2および初期PS3といった製品イノベーションに際して、「顧客のsunk cost低減を目的として、新世代製品に旧世代製品の主要モジュールを搭載するという製品設計をおこなった」というように捉えることができる。これはどういう意味であるのかを考えてみよう。

[ヒント]このことは別の理論的視点で見ると、「補完財によるバンドワゴン効果の利用を可能にする製品設計を選択した」と理解することができる。

課題4. 企業が製品イノベーションに際して新機能実現や性能向上を犠牲にして製品のコスト低減を優先させた決定の事例にどのようなものがあるのかを考えてみよう。なおその際には、そうした決定が競合製品に対する競争優位の獲得にどのような影響を与えたのかも調べなさい。

課題5. 企業が顧客のコスト低減を犠牲にして新機能実現や性能向上を優先させたイノベーションの事例にはどのようなものがあるのかを考えてみよう。なおその際には、そうした決定が競合製品に対する競争優位の獲得にどのような影響を与えたのかも調べなさい。