DeepLと生成系AIの総合的利用により、英語テキストの校閲化作業をより効率化できそうです。

ここでは、明治大学経営学部の1年次後期学部必修科目「経営学」における第1回目講義の冒頭部分の英語テキスト(938 words)を例に取り、具体的に説明します。

生成系AIに与えたプロンプト文

下記の英文に関して、アカデミックな文書として適切かどうかという視点から、文法、読みやすさ、内容のチェックをしてください。また、訂正箇所および詳しい訂正理由を箇条書きで詳しく教えてください。

Hello everyone. I am the lecturer in charge of the first session of Business Administration.

The summer vacation is over and the fall semester has begun.

Do you remember what you learned in the spring semester’s General Management?

The main goal of the first session of Business Administration is to remind you of what you learned in the Business Administration part of the spring semester’s General Theory of Management. Through this class, we will now prepare you for the second and subsequent sessions. Let’s begin the first session.

The diagram shown on the slide will show what you learned in the Business Administration part of the Spring semester of General Management and what you will learn in the Fall semester of Business Administration together.

As I will explain again later, the fall semester’s business administration will be based on what you learned in the business administration part of the general management theory, and you will learn each of these topics in a little more depth.

In this first session, we will review the entire spring semester, starting with the theme of management, which is colored.

There will be no confirmation test this time, but if you can answer some of the questions shown on the slides, you have achieved the goal of the first session. Let’s do our best.

First of all, I would like to review “Management and Companies” and “Innovation and Management Strategies” as part 1 of the review of the Business Administration part of the General Management Review.

In the General Theory of Management, you have learned that companies, which are so familiar and commonplace, actually have many different types when you take a closer look, or that a company’s activities are made up of many different elements to produce a single product or service.

In the first part of the Business Administration part of the General Management Perspective, “Management and Enterprises,” as shown on the slide, you first learned that enterprises can be divided into various types depending on how you look at them.

For example, we looked at the size of a company, the products it produces, its business purpose, and its legal status.

How about you, can you explain all the terms listed?

If there are any terms that you have forgotten, please go back and look at your notes from the spring semester to remind yourself.

After looking at the types of enterprises, we learned in “Management and Enterprises” that, in fact, the management activities of an enterprise consist of various activities.

After defining management as the creation of value through the effective use of management resources, we learned that each management resource requires management, that there is a management strategy that serves as the policy for each management resource, and that there is a management organization that implements the overall policy. In the fall semester, we will be discussing the management strategy for each of these management groups.

In the fall semester, we will learn more deeply about each of these management aspects, management strategies, and management organizations.

To summarize the first session of the management part of the spring semester’s General Theory of Management, you have learned what you see on the slide. In summary, you should know that there are various types of companies, and that although there are various types of companies, (2) all companies have common management activities, and companies conduct business through such management activities.

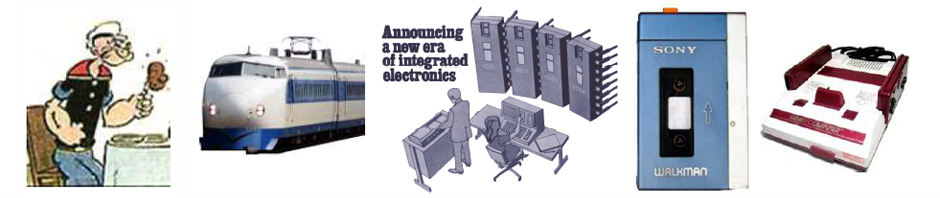

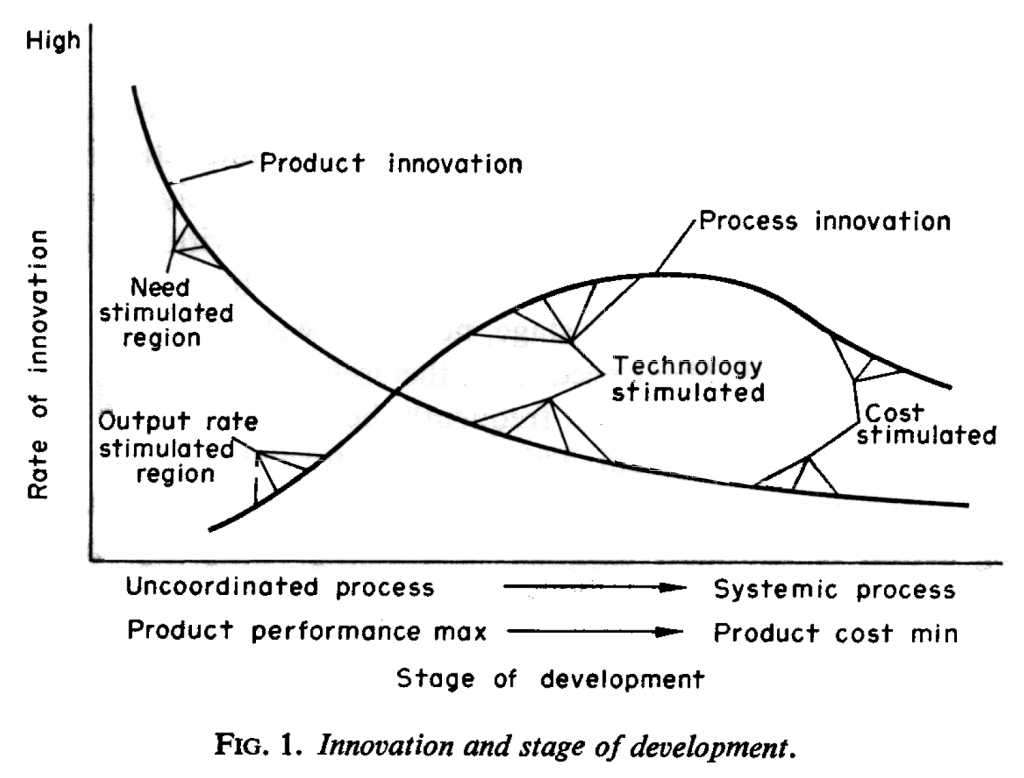

In the following second session, titled “Innovation and Management Strategy,” we learned two basic approaches for companies to grow more, in terms of the relationship between innovation and management strategy.

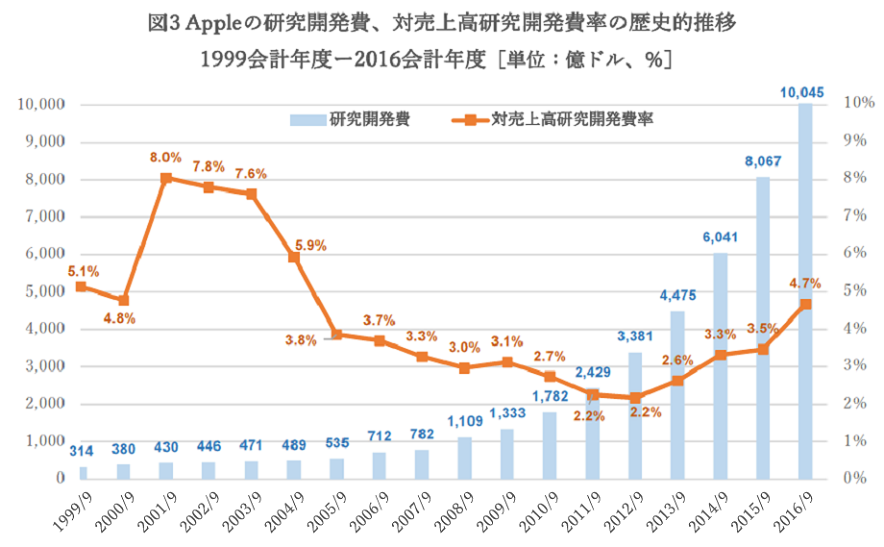

In the first, you learned about product differentiation through product innovation, using Apple Inc. as a case study, as shown on the slide. The iPhone was a perfect example of this strategy.

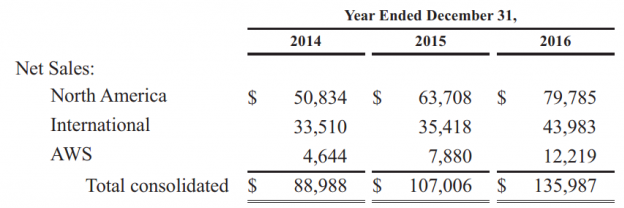

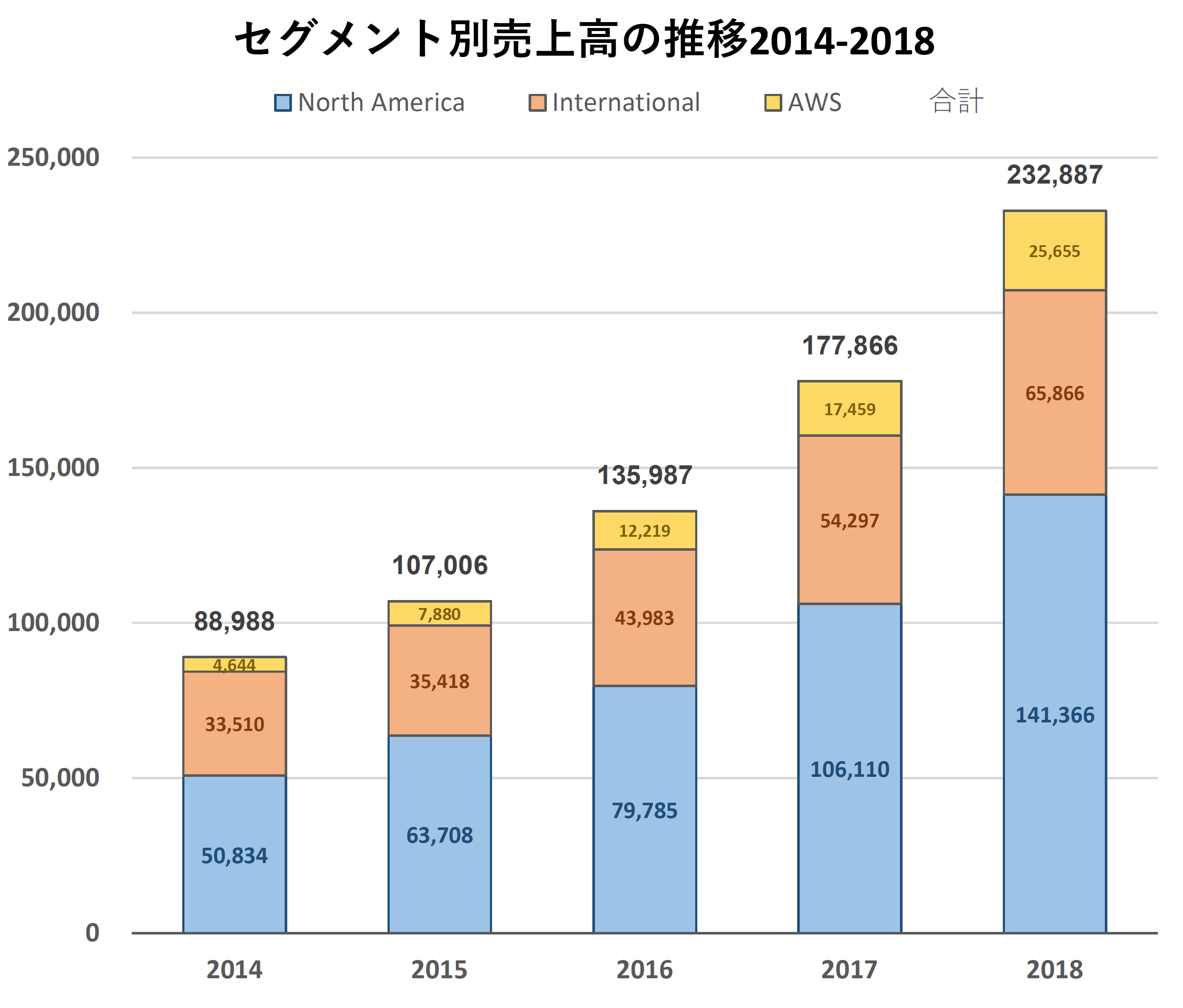

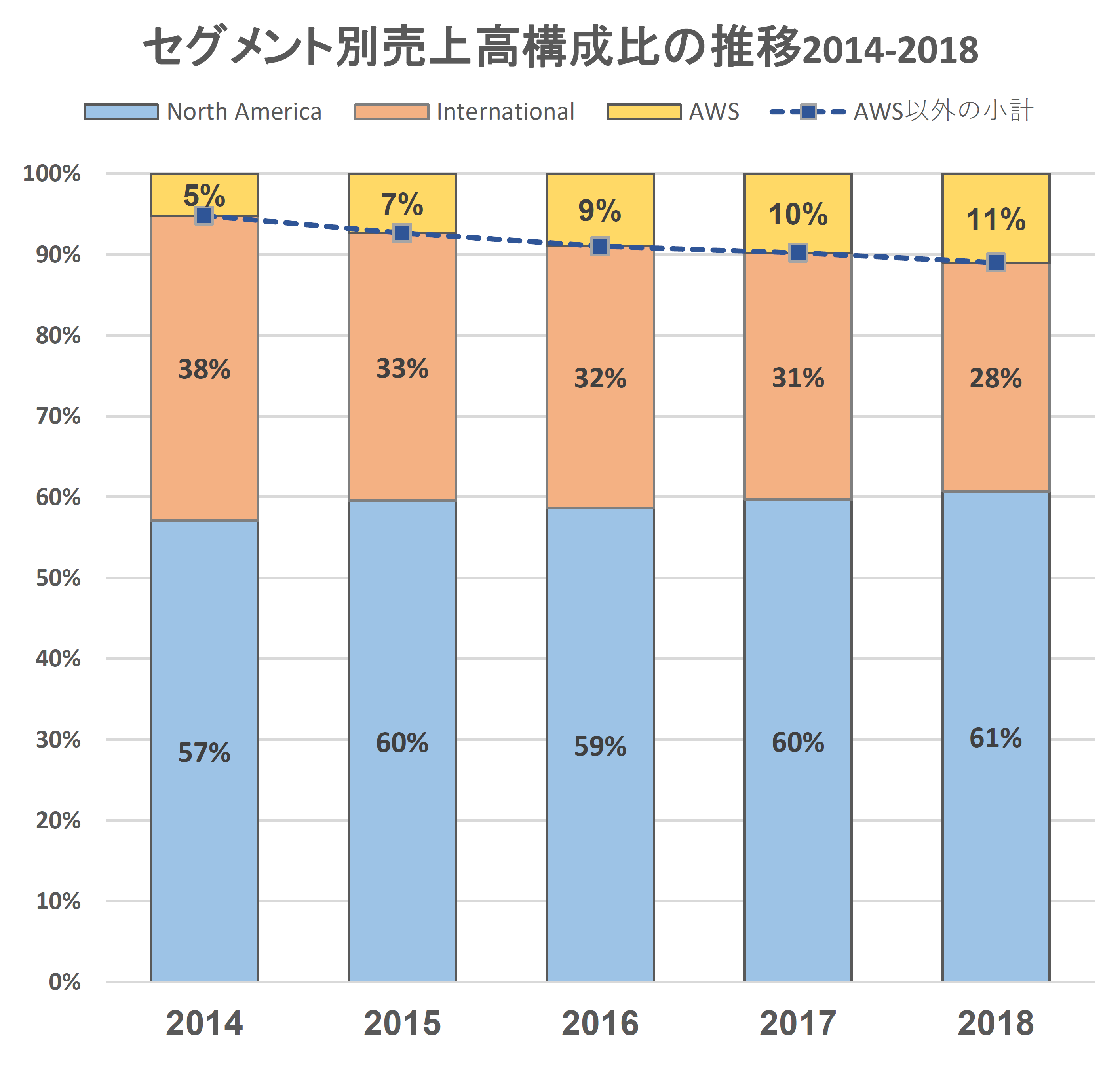

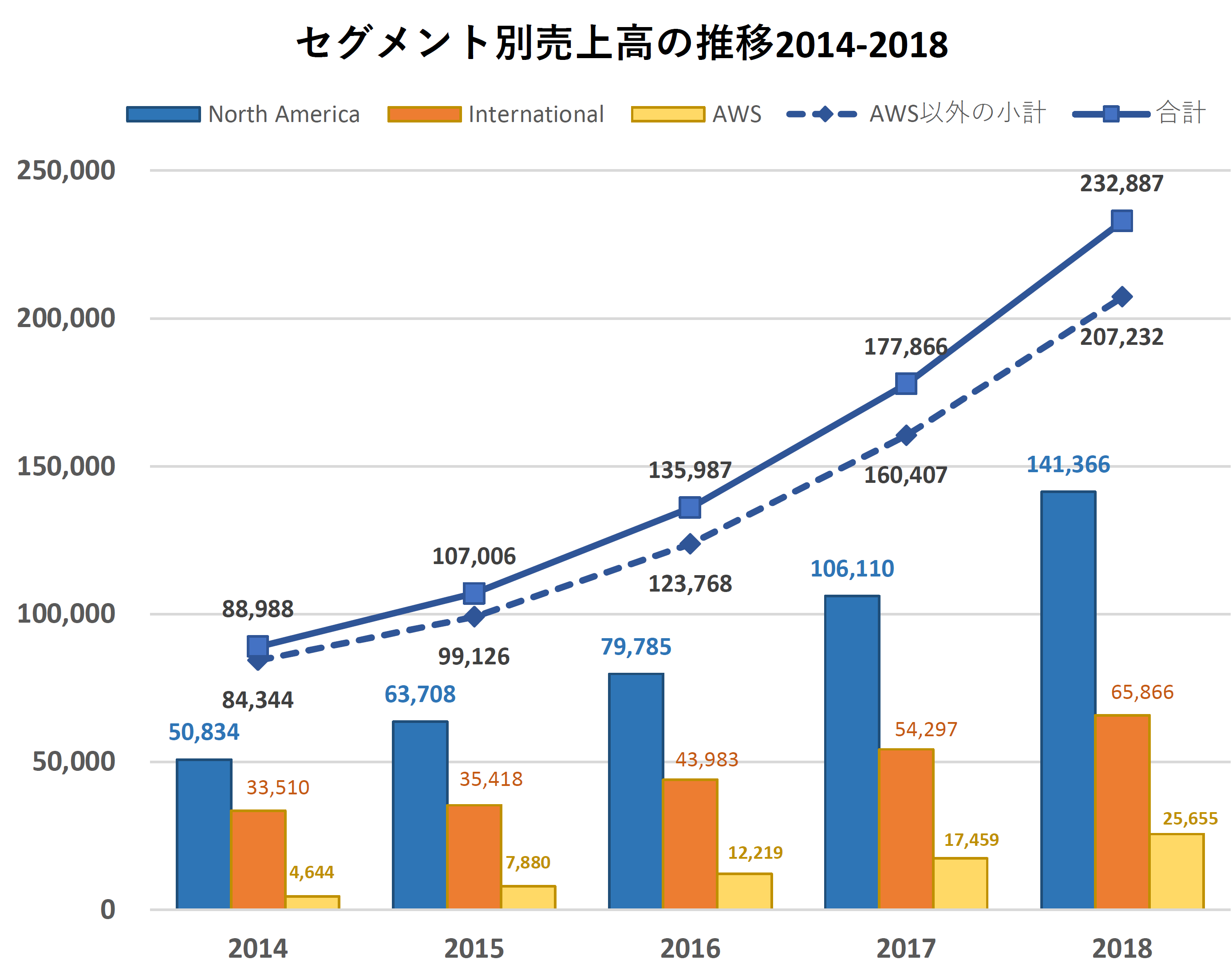

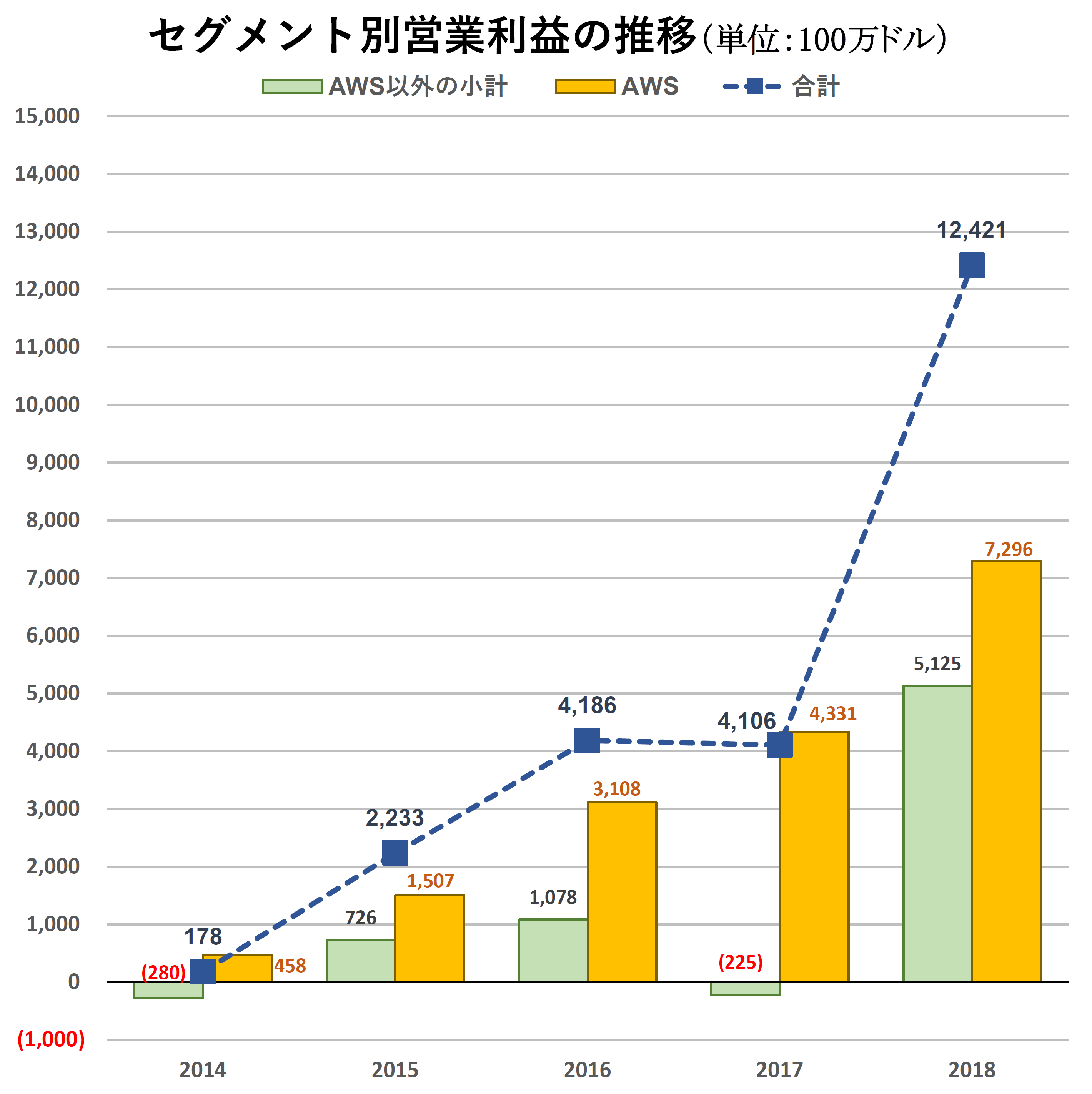

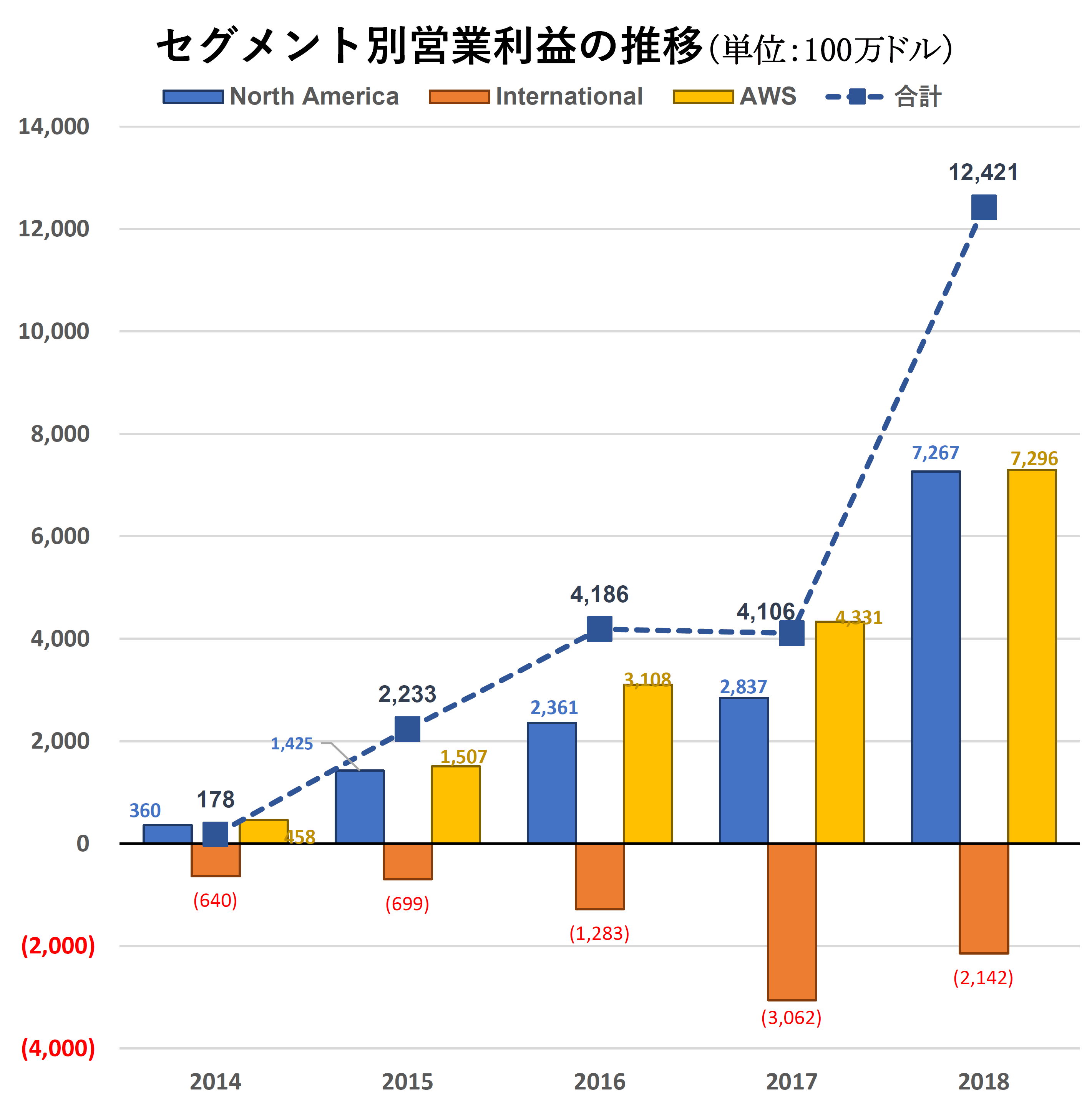

The second approach was to lower costs through process innovation, which we learned from Amazon as a case study. This was a strategy to earn more profit by offering products and services at lower prices than other companies in order to increase the number of customers who would buy their products instead of those of other companies. You learned that the reason why Amazon was able to offer such a convenient service at that price was, in fact, that behind the scenes, they were making huge investments with a long-term perspective.

To summarize the second management part, you have learned what is written on the slide.

I think you all have the image that companies make profits, but there are two major ways of making profits, and each company has a different way of doing things, so I think I can say that you are ready for the fall semester.

I would like to end Part 1 of the first session here for now. Thank you for your hard work.

I hope you have been able to recall some of what you learned in the spring semester. I hope you have started to recall. In order for you to check by yourself whether you have recalled what you have learned so far, I have indicated this in the form of a questionnaire on the slide. You do not have to submit this questionnaire, but please think about it in your mind right now and see if you can come up with an explanation. If you can’t come up with an explanation at this point, you will have to start the fall semester of Business Administration in earnest from the next class, which will be a little more difficult to learn. In that case, please be sure to review the information.

See you in Part 2. See you soon.

生成系AIによる回答

下記では、

ChatGPT4(有料版)、

Microsoft Bing AI、

perplexity AI(有料版)、

Google Bardという3種類の生成系AIの回答を紹介しています。それぞれ回答が異なっておりますが、各生成系AIによる訂正理由等を見ながら、最終的に自分で最も適切と思われる英語テキストを作成することがこれからの時代に求められているように思われます。

なお上記文章は生成系AIに対して、WEBによる対話的利用の場合の限界を超えている部分は生成系AI側で無視されています。また生成系AIの回答に関して、読みやすくするために、一部その表現を訂正しています。

The provided English text has a few areas that could be improved for clarity, conciseness, and academic tone. Let’s break down the issues and then provide a revised version.

Issues:

1. Redundancy: Some points are made multiple times.

2. Tone: The tone is informal in places which might not be suitable for an academic setting.

3. Grammar and Syntax: Some sentences are awkwardly phrased.

4. Clarity: The message can be made clearer by restructuring and rephrasing some of the sentences.

Recommendations and Corrections:

1. Replace casual greetings like “Hello everyone” with a more formal tone.

2. Eliminate repeated points to enhance clarity.

3. Use consistent terms, i.e., switch “General Management” and “General Theory of Management” to one term.

4. Improve transitions between ideas for better flow.

Revised Text:

Greetings,

I am the lecturer for the first session of Business Administration this semester. As we transition from the summer break into the fall semester, I’d like to revisit the content covered during the spring semester, specifically in the General Management course.

The primary aim of this session is to reinforce the knowledge you acquired concerning Business Administration during the spring semester. This refresher will set the foundation for our upcoming sessions.

The diagram displayed on the slide illustrates the content covered in the spring and what to expect this fall in Business Administration. This fall, we will delve deeper into topics initially introduced during the spring. For clarity, the theme of management is highlighted.

While there will not be a test at the end of this session, I encourage you to answer the questions presented on the slides. Successfully answering these questions indicates a good understanding of our objectives today.

To begin, we’ll review “Management and Companies” and “Innovation and Management Strategies.” In our General Management course, you were introduced to the varied nature of companies and their intricate operations. For instance, we explored factors like company size, product range, business objectives, and legal statuses. Please ensure you’re familiar with these terms; if any seem unfamiliar, I recommend revisiting your spring semester notes.

Subsequently, we defined management as the art of creating value through the effective use of resources. Each resource demands its own unique management strategy, supported by an overarching organizational approach. This semester, we’ll be discussing these strategies in more depth.

In summary, from our spring semester, you should recall the diverse nature of companies and their shared management operations.

In our next session, “Innovation and Management Strategy,” we’ll analyze two primary growth strategies for companies. We’ll use Apple Inc. and their product differentiation through the iPhone as a case study for the first strategy. The second strategy focuses on cost reduction through process innovation, exemplified by Amazon. Their ability to offer competitive prices is a result of strategic long-term investments.

As we wrap up this session, I’ve provided a questionnaire on the slide to help gauge your understanding. While it’s not mandatory, I encourage you to think about each question. If any topics seem challenging, I recommend a thorough review before our next class.

I look forward to our continued exploration in Part 2.

Note: This is a concise, clearer, and more academically toned version of the original text.

こんにちは、この英文についてアカデミックな文書として適切かどうかという視点から、文法や内容のチェックをお手伝いします。😊

まず、全体的には英文は流暢で分かりやすく書かれていますが、いくつか改善できる点があります。以下に具体的なコメントと修正案を示します。

- 1段落目の最後の文は、主語が不明確です。誰が2回目以降のセッションに備えるのでしょうか?学生なら`you`、講師なら`I`、両方なら`we`を明示する必要があります。修正案は以下の通りです。

(原 文) Through this class, we will now prepare you for the second and subsequent sessions.

(修正案) Through this class, I will now prepare you for the second and subsequent sessions.

- 2段落目の最初の文は、`will show`ではなく`shows`を使う方が自然です。現在形で話しているので、スライドも現在形で表現する必要があります。修正案は以下の通りです。

(原文)The diagram shown on the slide will show what you learned in the Business Administration part of the Spring semester of General Management and what you will learn in the Fall semester of Business Administration together.

(修正案) The diagram shown on the slide shows what you learned in the Business Administration part of the Spring semester of General Management and what you will learn in the Fall semester of Business Administration together.

- 2段落目の最後の文は、`in a little more depth`ではなく`in more depth`とする方が簡潔で強調されます。修正案は以下の通りです。

(原 文) and you will learn each of these topics in a little more depth.

(修正案)and you will learn each of these topics in more depth.

- 3段落目の最初の文は、`the entire spring semester`ではなく`the entire Business Administration part of the spring semester`とする方が正確です。修正案は以下の通りです。

(原 文) In this first session, we will review the entire spring semester, starting with the theme of management, which is colored.

(修正案) In this first session, we will review the entire Business Administration part of the spring semester, starting with the theme of management, which is colored.

- 4段落目の最初の文は、引用符を使う必要はありません。また、`as part 1 of the review of the Business Administration part of the General Management Review.`という部分は冗長でわかりにくいです。修正案は以下の通りです。

(原 文) First of all, I would like to review “Management and Companies” and “Innovation and Management Strategies” as part 1 of the review of the Business Administration part of the General Management Review.

(修正案) First of all, I would like to review Management and Companies and Innovation and Management Strategies, which are the first two topics in the Business Administration course.

- 最後の文は途中で切れていますが、おそらくスライドに示された内容を説明するつもりだったと思います。その場合、以下のように続けることができます。

(原 文) In the first part of the Business Administration part of the General Management Perspective, “Management and Enterprises,” as shown on the slide, you fi

(修正案)In the first part of the Business Administration course, Management and Enterprises, as shown on the slide, you will learn about different types of enterprises, their functions, structures, and environments.

以上が私のコメントと修正案です。ご参考になれば幸いです。🙏

全体的に、あなたの英文はアカデミックな文書として適切で、内容も明確で理解しやすいです。しかし、いくつかの部分で改善が可能です。以下に訂正箇所とその理由を示します。

1. “The main goal of the first session of Business Administration is to remind you of what you learned in the Business Administration part of the spring semester’s General Theory of Management.”

訂正: “The main goal of the first session of Business Administration is to revisit the concepts you learned in the Business Administration section of the General Theory of Management during the spring semester.”

理由: “remind”よりも”revisit”の方が、学生が以前学んだ概念を再評価し、理解を深めるという意味をより強く伝えます。

2. “As I will explain again later, the fall semester’s business administration will be based on what you learned in the business administration part of the general management theory, and you will learn each of these topics in a little more depth.”

訂正: “As I will elaborate later, the Business Administration course in the fall semester will build upon what you learned in the Business Administration section of the General Theory of Management during the spring semester, allowing you to delve deeper into each topic.”

理由: “elaborate”は、詳細に説明するという意味で、”explain again”よりも適切です。また、”build upon”と”delve deeper”は学生が既存の知識を基に新たな知識を深く学ぶという意味を強調します。

3. “In this first session, we will review the entire spring semester, starting with the theme of management, which is colored.”

訂正: “In this first session, we will review the entire spring semester, starting with the theme of management, which is highlighted.”

理由: “highlighted”は、特定のテーマやトピックが強調されていることを示すため、”colored”よりも適切です。

4. “The iPhone was a perfect example of this strate”

訂正: “The iPhone was a perfect example of this strategy.”

理由: 文末が途中で切れています。おそらく”strategy”という単語を完全に書きたかったのだと思います。

これらの修正により、あなたの文章はさらに明確で読みやすくなるでしょう。それぞれの修正がなぜ必要かを理解し、それを参考に今後のライティングに役立ててください。引き続き頑張ってください!

以下に、提出された英文に対するアカデミックな視点からの評価と訂正箇所を示します。

- 冗長性と繰り返し: 文章全体を通して、同じ情報が何度も繰り返されています。例えば、「The main goal of the first session of Business Administration is to remind you of what you learned in the Business Administration part of the spring semester’s General Theory of Management.」という文がありますが、これはすでに前の文で述べられています。冗長性は読み手の注意を散らす可能性がありますので、情報を簡潔に伝えるように心掛けてください。

- 文体の一貫性: この文章はアカデミックな文書として書かれていると思われますが、一部カジュアルな表現が混ざっています。例えば、「Let’s do our best.」や「See you soon.」などの表現は、アカデミックな文書には適していません。より公式な表現に置き換えることをお勧めします。

- 明確な構造の欠如: 文章全体として、明確な構造や流れが欠けています。読者が理解しやすいように、各セクションの目的と内容を明確にすると良いでしょう。

- 長すぎる文: 一部の文が非常に長く、読み手が理解するのが難しい場合があります。例えば、「In the General Theory of Management, you have learned that companies, which are so familiar and commonplace, actually have many different types when you take a closer look, or that a company’s activities are made up of many different elements to produce a single product or service.」という文は、複数のアイデアが一つの文に詰め込まれています。これらのアイデアを分割し、それぞれを独立した文として表現すると、読みやすさが向上します。

- 不明確な参照: 「The diagram shown on the slide will show what you learned in the Business Administration part of the Spring semester of General Management and what you will learn in the Fall semester of Business Administration together.」という文では、「the slide」が何を指しているのかが明確ではありません。具体的な参照を提供するか、またはこのような参照を避けるようにしてください。

以上の点を踏まえて、文章の改善を試みてみてください。

Citations:

[1] https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/779111/c59eadac-e835-47cc-aca8-710d2a889d3b/paste.txt

Overall feedback

The English is well-written and easy to read. The content is clear and concise. The author provides a good overview of the topics covered in the spring semester and lays the foundation for the fall semester.

Specific feedback

- Introduction: The introduction is clear and concise, and it sets the stage for the rest of the lecture.

- Body: The body of the lecture is well-organized and easy to follow. The author provides a good overview of the topics covered in the spring semester, and he also introduces the topics that will be covered in the fall semester.

- Conclusion: The conclusion is clear and concise, and it summarizes the main points of the lecture.

Grammar and punctuation:

There are a few minor grammar and punctuation errors in the lecture, but they are not significant and do not affect the overall readability of the text.

Content:

The content of the lecture is accurate and up-to-date. The author provides a good overview of the topics covered in the spring semester, and he also introduces the topics that will be covered in the fall semester.

Overall, the lecture is well-written, easy to read, and informative. I am confident that the students will benefit from this lecture.

Specific suggestions for improvement

- Introduction: The author could add a sentence or two at the beginning of the introduction to state the purpose of the lecture. For example, he could say something like, “The purpose of this lecture is to review the topics covered in the spring semester and to introduce the topics that will be covered in the fall semester.”

- Body: The author could provide more specific examples of the different types of companies and the different management activities that companies undertake. He could also provide more specific examples of the two basic approaches that companies use to grow more.

- Conclusion: The author could summarize the main points of the lecture in a more concise way. For example, he could say something like, “In conclusion, we have reviewed the different types of companies and the different management activities that companies undertake. We have also introduced the two basic approaches that companies use to grow more. I am confident that you are now ready for the fall semester of Business Administration.”

Additional suggestions

- The author could consider using visuals, such as diagrams and charts, to make the lecture more engaging and informative.

- The author could also consider providing students with handouts or other materials that they can use to review the material covered in the lecture.

Overall, the lecture is well-written and informative. I am confident that the students will benefit from this lecture.

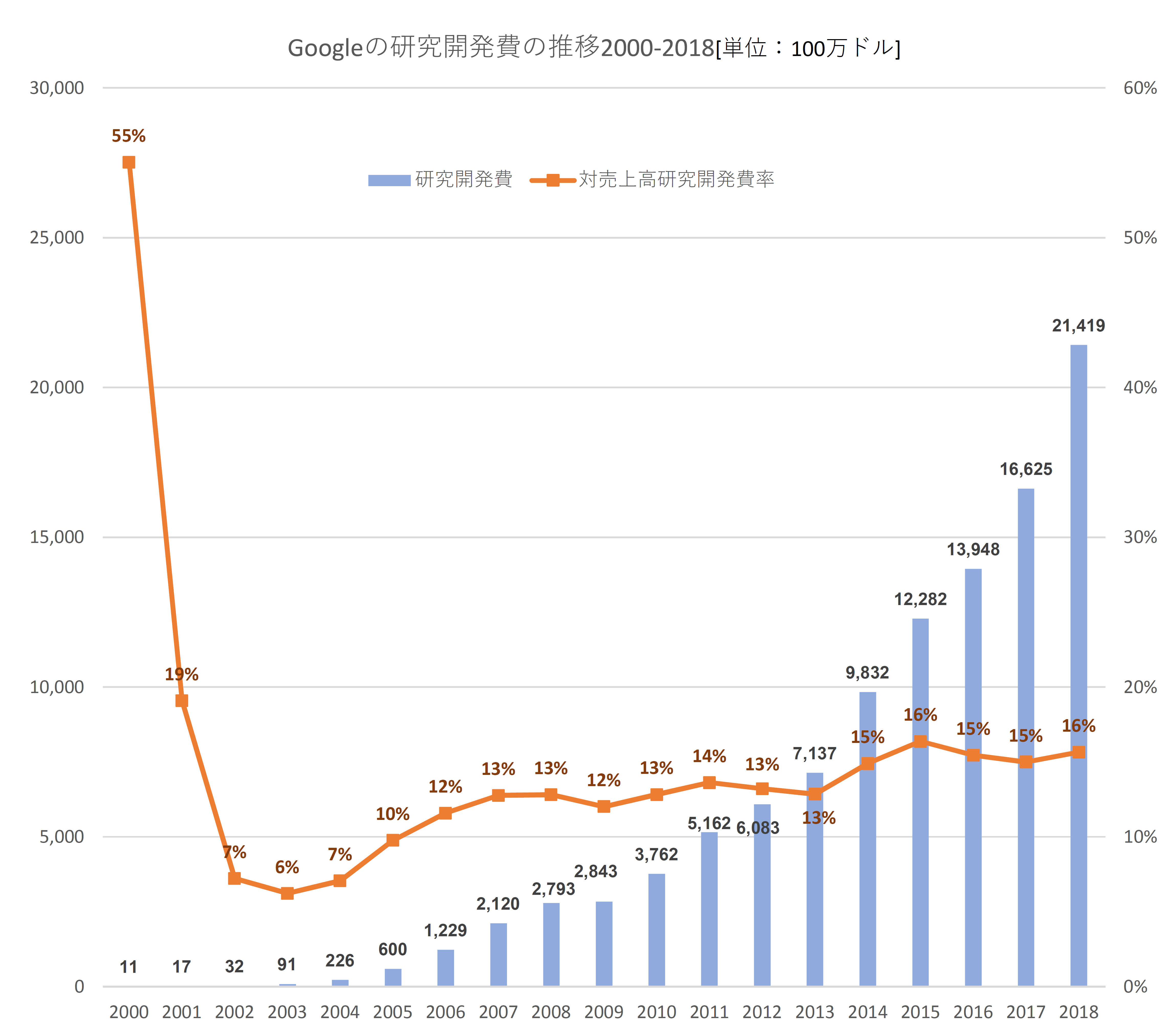

![Googleの研究開発費の推移2000-2018[単位:100万ドル]](https://sanosemi.info/wp-content/uploads/2019/12/Google-Revenue-2000-2018.png)

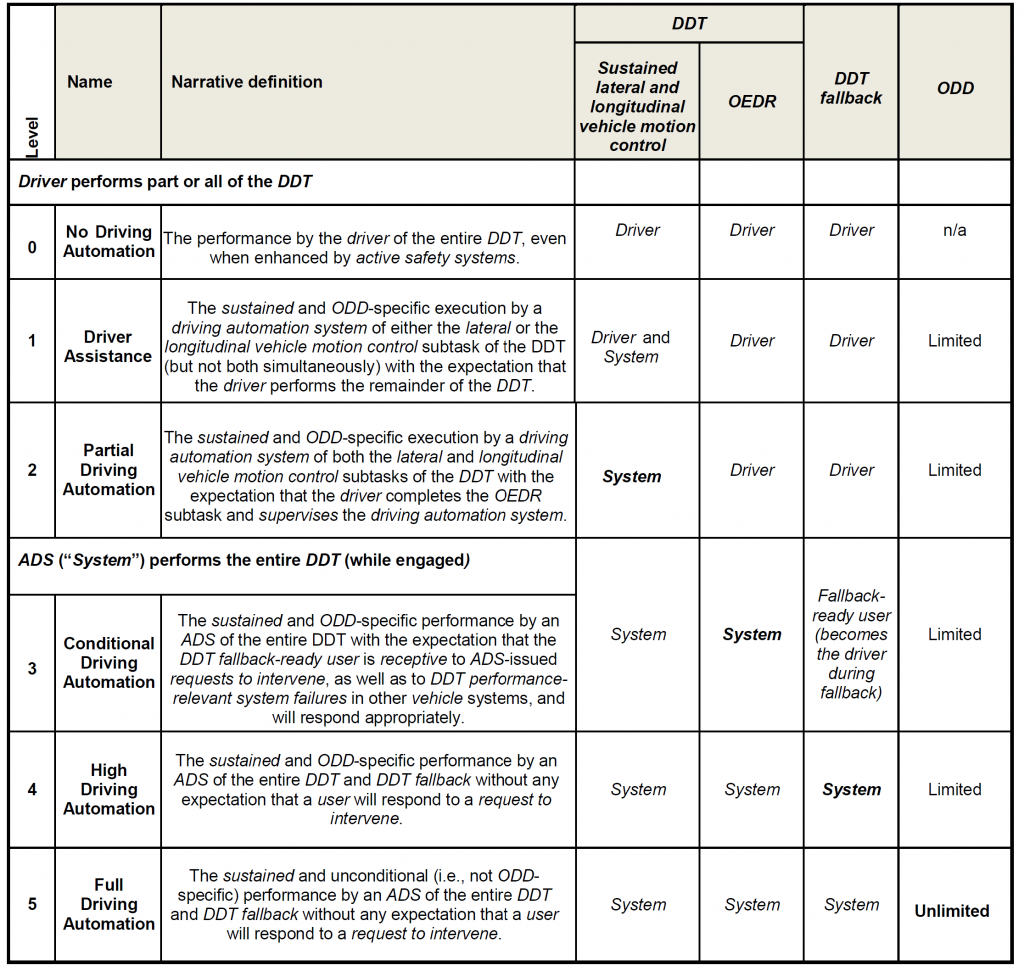

Table 1 – Summary of levels of driving automation

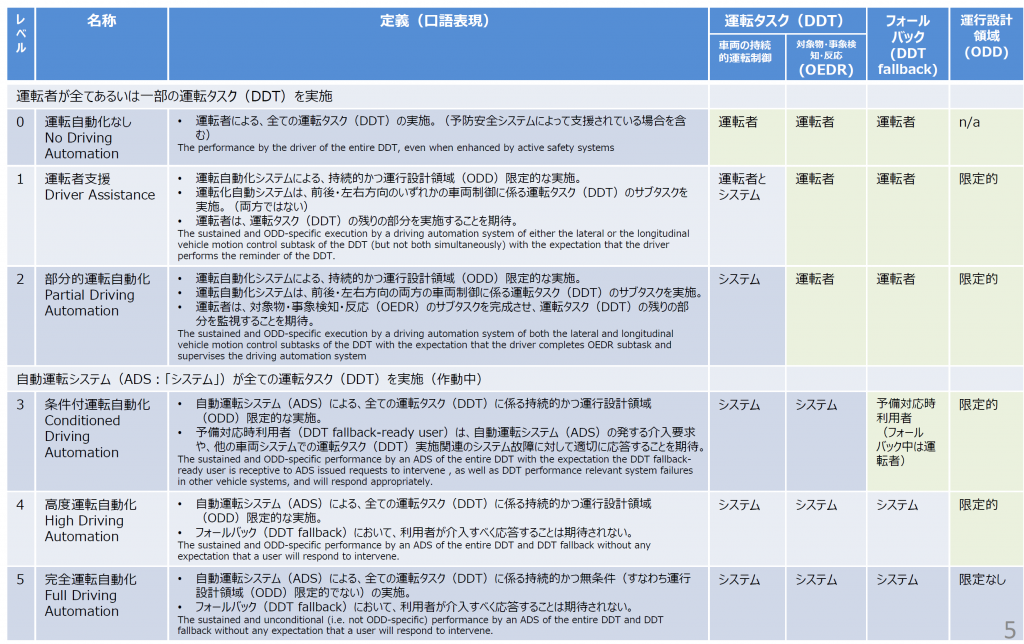

Table 1 – Summary of levels of driving automation 上記の表の内閣官房IT総合戦略室(2016)による仮訳

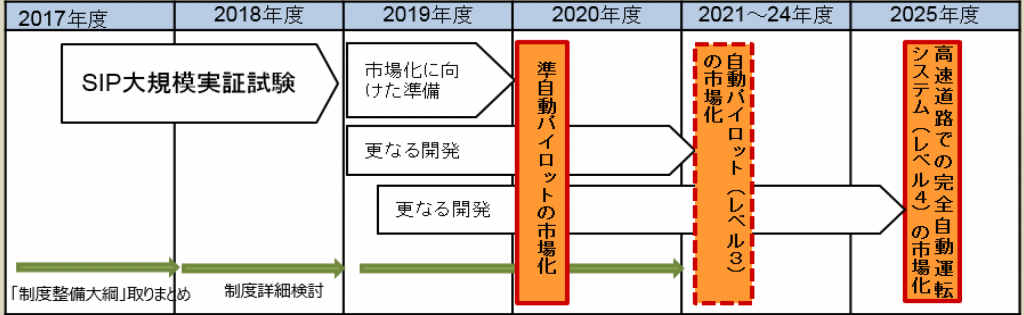

上記の表の内閣官房IT総合戦略室(2016)による仮訳 p.17の図

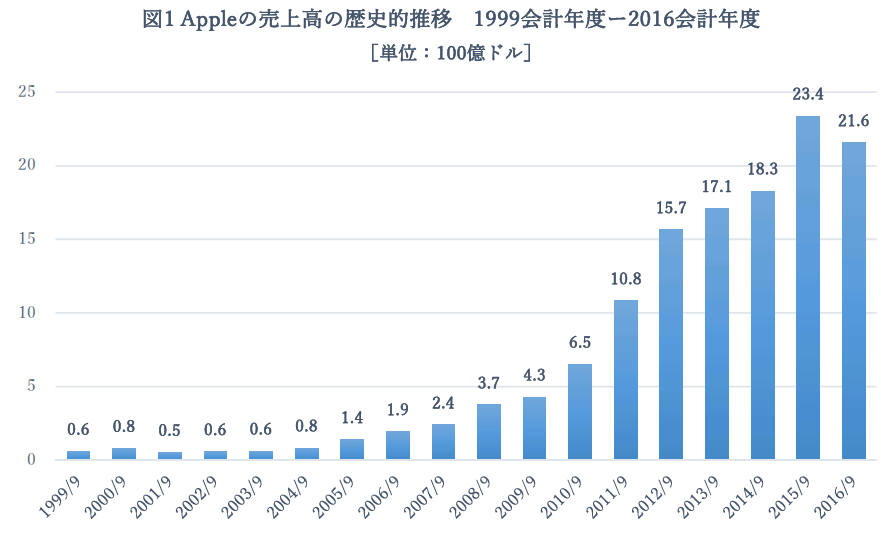

p.17の図