「プロダクト・アウト」型製品の場合には、明確な需要(demand)[注1]が存在しないという状況の中で製品の開発・生産が行われる。すなわち、製品(Product)開発がその製品市場(Market)の存在よりも先行しておこなわれる。

それゆえ「プロダクト・アウト」型製品の販売に際しては製品開発の終了後にその製品の有用性や有用度をいかに顧客にアピールするかが重要になる。すなわち「プロダクト・アウト」型製品を用いることで顧客のどのような必要性(needs)を満たせるのかや、価格を上回るどのような有用性があるのかなどを明確に示して、その製品を欲求(wants)の対象とする必要がある。

プロダクト・アウト型製品の場合には、

↓

②製品の一般的有用度に関する社会的認知の獲得

↓

③製品開発前には認識されていなかったneedsに対する認識の形成

[個々の顧客に対する必要性(needs)の存在の認識形成、すなわち、顧客における製品利用法(用途)の開拓と提案・教育]

↓

④需要の形成(市場の社会的成立)

といった順で進行する。

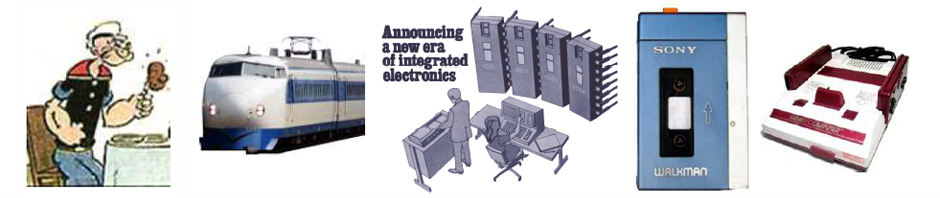

このことをテープレコーダー、メインフレーム・コンピュータ(大型計算機)、パーソナル・コンピュータ、テレビゲームなどの事例に即して詳しく説明していくことにしよう。

- ソニーの初期テープレコーダーの場合

- 顧客に対する教育を通じた製品販売

- テープレコーダーの有用性に関する事後的研究

-

ソニーは、『テープ式磁気録音 — テープレコーダーとは何か』といったパンフレットを作成するなどテープレコーダーの用途・有用性(needs)を顧客に説明し納得させることから始めた。

-

「盛田や倉橋は、これまでの販売方法を省みた。いくら井深や盛田らが技術的興味を持って、新しいものと思って開発しても、お客さまにとって使い方の分からないものは、いくら良いものでも買ってくれないということが分かってきた。そこで、需要を喚起するためにはどうすべきかと、使い方の勉強を始めた。たまたま、アメリカのテープレコーダーに付いてきたパンフレットで『テープレコーダーの999の使い方』という小冊子が手に入った。これは簡単なパンフレットであったため、詳しくは書いてないが、アルファベット順にAなら航空機、Bなら美容院というように、いろいろな使い方が書いてある。盛田と倉橋は、連日これで研究し、テープレコーダーは極めて広い社会層で使えるという確証をつかんでいった」

[出典]ソニー『Sony History』第3章「テープレコーダーに惚れた男」の第3話「できるまで帰って来るな」

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/History/SonyHistory/1-03.html#block81951年3月に発売開始された民生用テープレコーダーの1号機「H型」(重さ13kgで収納ケースは木製でトランク型であった)は、テープレコーダーの使い方の普及・啓蒙活動も一因となり、学校で普及した。

当時の日本ではアメリカ進駐軍の政策の一環として、「オーディオ・ビジュアル・エデュケーション」すなわち視聴覚教育が推進されていた。そうした教育方法に関するイノベーションの推進手段としてテープレコーダーが使われたのである。

「テープレコーダーがあれば、それを活用してこのような効果的授業ができる」という事例が積み重ねられていくことで、テープレコーダーは学校の必需品となっていったのである。

こうしたことは、テープレコーダーという製品(Product)の開発後に、その製品の必要性(needs)=有用性が事後的に発見されたことで製品普及が進んだことを示している。-

その頃、日本では進駐軍の政策の一環として、オーディオ・ビジュアル・エデュケーションということが盛んに言われるようになっていた。オーディオはNHKラジオの教育放送で、ビジュアルのほうは映写機を全国の教育施設に貸し出して、戦前の観念教育から視聴覚教育に切り替えていこうという試みだった。

その波に東通工も乗ることにした。ラジオの放送は不特定多数の人を対象に、一定の時間流される。これを、音の缶詰にして学校のカリキュラムに合わせれば、本当の学校教育になる。ちょうどタイミングよく、全国で放送教育研究大会が開かれていた。これは文部省とNHKが中心になって、全国の先生方により良い学校放送の指導をしていこうという趣旨で開かれたもので、東通工では、この大会にH型テープレコーダーを貸し出すことにした。東通工は金のない会社だが、井深も盛田もこういうことには理解がある。喜んで何十台も貸し出した。

一方では、学校放送だけではなしに、もっといろいろな教科にテープレコーダーは使えるのではないか……。倉橋たちは、どうしたら最も有効な使い方ができるかを、文部省や学校の先生方と一緒になって勉強し始めた。そしてしばらく経った頃、倉橋は盛田に呼ばれた。「あなたのやっていることは、大変良いことだ。しかし、ただ勉強しているだけでは惜しい。ひとつ全国を歩いて、今まで勉強してきたことを話してみないか」

倉橋は、東通工でつくった録音教育研究会の常務理事として、全国の教育の現場で”視聴覚教育のあり方”というテーマで講演をして回ることになった。この会は、財団法人でも何でもない、ただの会だ。実際どの講習会でも、倉橋は東通工のテープレコーダーをお買いくださいとは、ひと言も言わない。単に、視聴覚教育の重要性を説き、その教育上での録音機の使用法を説明し、講演して歩いたに過ぎない。

この方法が良かったのか、講演の依頼がひっきりなしに続いた。現場から教えられることも結構多い。たとえば、ソロバンの読み上げ算では、均一な授業ができる上、テープレコーダーが読み上げている間、先生は生徒の間を回って指の使い方を指導できる。教室が騒がしく、何度注意しても収まらない時、テープレコーダーにその騷ぎを吹き込んで聴かせたら、一度で静かになったという報告もあった。この後も録音機があれば、これだけ活用できるという事例がたくさん出て、学校の必需品となっていった。H型に続いて、これはもう少し後の時代になるが、7万5,000円のP型が出る頃になると、学校への東通工テープレコーダーの普及は一層の拡大を見せた。

[出典]ソニー『Sony History』第3章「テープレコーダーに惚れた男」の第4話「溝を掘って水を流せ」

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/History/SonyHistory/1-03.html#block10 - 新製品に対する需要を待つ前に、新製品の有用性を伝えることが絶対に必要である

-

新製品を開発するたびに、まず市場を教育せねばならない。彼らは小学校の教員との会合を主催した。盛田は出席者にテープ・レコーダーの仕組みと最も都合のよいときにNHKの番組を活用するた小学校におけるテープ・レコーダーの利用めの録音の仕方について話した。声の録音の仕方と発音の学習に用いる方法、社会科の教育にいかに役立てうるかということなどを盛田は説明した。

ものおじしない盛田は、こうした販売説明会で持ち前の才能を存分に発揮した。回を重ねるにつれ、彼のよく響く声は、説得力と熱意を帯びていった。彼は教室でのテープ・レコーダーの使い方を何十も見つけた。物理学者であると同時に、テープそのものの製作に実際に手を貸した彼は、あらゆる部品の機能をすみずみまで把握していた。しかも彼は、生まれつき人をひきつける力をもっており、出席した先生たちの想像力をかきたてた。教室や講堂で実地にやって見せることによって、盛田は新製品に対する需要を待つ前に、新製品の有用性を伝えることが絶対に必要であるということを会得した。

テープ・レコーダーは売れはじめた。

「教育は伝達ですよ」と彼はいった。「わたしどもは、わたしどもが持っている知識と情報をできるかぎ。多くの人に伝えなくてはなりません」

[出典]ニック・ライアンズ(中山善之訳,1977)『ソニ-の国際戦略 — ソニ-は市場を“創造”する』講談社,pp.44-45 - 市場創造(Market Creation)の重要性

-

テープレコーダーの場合には、製品の開発後に、その製品がどのような場面でどのような有用性を持つのか、どのような事業や作業でどのように活用できるのか、といった製品の用途に関する普及活動が、製品市場を結果的に作り出すことになった。

-

『溝を掘って、水を流せ』の言葉通り、こうした普及活動の成果が実を結び、東通工のテープレコーダーは、瞬く間に全国の学校に広まっていった。このことから盛田たちは、本当の市場、最上の市場というのは市場開拓にほかならない。つまり、マーケットクリエーションがいかに企業にとって大事かということを体得していった。

[出典]ソニー『Sony History』第3章「テープレコーダーに惚れた男」の第4話「溝を掘って水を流せ」

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/History/SonyHistory/1-03.html#block10-

[関連参考資料]トランジスタラジオにおける市場創造

-

「私がトランジスタラジオを作り、アメリカに持って行った時は、放送局がたくさんあるから、ゆったり楽しむために家族ひとりひとりがラジオを持つべきだというコンセプトで売ったわけです。ところがアメリカ人は世界で最初にトランジスタラジオを作ったのに、アメリカではでかくて立派なのが家に1台あればいい、こんなもん売れんと諦めた。まずモノを作って、それがなぜ必要なのかを喚起していく。これがマーケットクリエーションでしょう」(『週刊ダイヤモンド』昭和62年6月6日号)[盛田昭夫(1996)『盛田昭夫語録』ソニ-・マガジンズ,p.264]

- ソニーによるテープレコーダー市場創造(Market Creation)の結果

-

ソニーは民生用の普及型テープレコーダーを1951年3月に販売開始している。最初はなかなか売れなかったが、顧客に応じたneeds提案により市場開拓に成功した。needs提案により市場開拓という面ではアメリカ企業よりもソニーの方が進んでいた、とソニーは主張している

-

「井深の渡米の目的であるテープレコーダーの市場調査のほうであるが、これに関しては、アメリカでも民生用としては日本ほどの普及を見せていないというのが結論であった。つまり、日本では裁判所から放送局といった業務目的から、学校の学習用に使われ、なおかつ一般家庭にも普及しようかという時期に来ているのに対して、アメリカではいまだ講演の速記とか報道機関のメモ用として使われている程度に過ぎなかったのである。

実際、日本ほど教育におけるテープレコーダー活用の浸透率が高い国は、世界中見回してもどこにもない。これは、学校に販路を開拓していった東通工の大きな功績であった。学校の授業での活用から始まって、各種のけいこ事に使われ、今日のようにテープレコーダーが普及していったことを考えれば、その市民生活に及ぼした影響の大きさは、計り知れないものがある。」

[出典]ソニー『Sony History』第4章「テープレコーダーに惚れた男」の第3話「町工場なんかでできるものか」

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/History/SonyHistory/1-04.html#block6 - 初代ウォークマン「TPS-L2」の場合

- 新聞記者向けの新製品発表会に対する新聞社の対応 — ウォークマンの有用性に対する社会的認知度の低さ

- 顧客に実際に体験してもらうことによるウォークマンの有用性に対する社会的認知の形成

— 「この商品は、まず聴いてもらって良さを分かってもらわないと、話が始まらない」 —-

「宣伝部や国内営業部隊のスタッフたちは、ウォークマンを付けてJR山手線の電車に乗り込み1日中ぐるぐる回り、ウォークマンを人々の目に触れさせる作戦を始めた。また、「この商品は、まず聴いてもらって良さを分かってもらわないと、話が始まらない」という声も挙がり、大曽根部隊では4月に入社してきたばかりの若い社員にも声をかけ、日曜日になると新宿や銀座の歩行者天国へ繰り出した。そして、ウォークマンを付けて歩き、通りがかった人にヘッドホンを差し出し、「ちょっと聴いてみませんか? 聴いてみてください!」とやってみたのだ。若者があふれる高校、大学の運動会や文化祭にもよく出向いた。最初は不思議そうな顔をしても、ヘッドホンを付けて試聴すると、若者の顔は、ぱっと驚きの表情に変わる。営業側でも、特約店の方に、デモテープを入れたウォークマンを付けて店内を歩き回ってもらい、やはり「ちょっと聴いてみてください」とお客さまに働きかけてもらった。試聴してもらうと同時に、当時大きくて、重かったヘッドホンへの抵抗をなくしてもらう努力が続いた。

また、こうした草の根の働きかけを進める一方、影響力のありそうな有名人たちに「使ってみてください」とウォークマンを渡し、働きかけもした。やがて、数人の当時のアイドル歌手たちが気に入り、使う姿が雑誌にも取り上げられるようになり、若者の間の憧れを高めるのに一役買った。

大々的なテレビCMを展開することはなかったが、こうした工夫をこらした広告・宣伝活動は見事に当たり、評判は口コミで広がっていった。初回生産の3万台は8月いっぱいで売り切れ、今度は生産が追いつかなくなってしまい、品切れ店続出という状態が6ヵ月間も続いた。「こんな録音機能のないものは……」と否定的だったのが嘘のように、「早くくれ、早く」とあちらこちらから嵐のような注文が来る。初期のウォークマン購入者は20歳代半ばを中心とするオーディオファンたちだったが、やがて驚くべきスピードで若者の間に浸透し、新しい音楽を楽しむスタイルが育っていった。

[出典]

ソニー株式会社『Sony History』第6章「理屈をこねる前にやってみよう」

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/History/SonyHistory/2-06.html#block5 - ロジャースのイノベーション普及理論における「イノベーター」or「オピニオンリーダー」としての丸井の購買担当者

-

こうなるのを早くから、もしかすると盛田以上に見抜いていたかもしれない人たちがいた。それは、デパートの「丸井」の若い購買担当者たちだ。彼らは、ウォークマンが、秋葉原辺りの量販店、特約店、ひいてはソニーの営業サイドにさえ、半ばそっぽを向かれていた頃、「これは絶対に売れるよ」と言い切り、1万台の注文を出していた。丸井では若い担当者たちに責任と権限が与えられていた。彼らは、若い感性で「絶対いける」と確信を持っていたのである。

[出典]

ソニー株式会社『Sony History』第6章「理屈をこねる前にやってみよう」

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/History/SonyHistory/2-06.html#block5 - メインフレーム・コンピュータ(大型計算機)の場合

- メインフレーム・コンピュータの革新的有用性に関する社会的認知

- メインフレーム・コンピュータの用途を教えることができる人材の新規採用、および、セールスマンと顧客に対する教育

-

当然のことながら、上記のように社会的認知に成功しただけで、実際に製品が順調に売れるようになり、当該製品に対応する市場(market)が社会的に成立するようになるわけではない。

それまで存在しなかったになかった極めてラジカルな製品イノベーションを成し遂げたプロダクト・アウト型製品の場合には、その製品の使用法や利用法をいかに顧客にアピールするかが次の重要なステップである。顧客に「おもしろい」と思わせるだけでなく、「買いたい」と決断させることが次に必要なステップである。

極めてラジカルな製品イノベーションであるために製品の使用法も用途も一般に知られていない製品の場合には、顧客に対して製品(product)によるneeds充足の仕方を教育して、製品(product)をwantsの対象とさせる必要がある。そのため、販売員だけでなく、顧客への教育も重要な販売促進手段となる。-

「IBMにおいては、・・・はコンピューターの新機種が発表されると同時に、持てる販売力のすべてを動員した。もちろん、最初のうち、セールスマンはコンピューターについて何も知らなかったので、豊富な知識を持っている経営幹部やエンジニアがいつでも彼らの手助けができるような態勢を整えた。また、新機種が引きわたされる数か月前に、数学科や物理学科の大学卒業生を何十人も雇って、顧客たちがコンピューターの用途を決めるさいのアドヴァイザ一にさせた。それだけではない。この新しい分野の知識を広めるために、われわれは顧客とセールスマン双方を対象に、ポーキプシーでセミナーをひらいたのだった。

IBMの歴史をひもといてみると、われわれを成功に導いたのは、必ずしもテクノロジーの優位性だけではなかったと言える。残念ながら、技術革新の面で他社に先を越されたことは何度もあったのである。だが、結果的に見ると、肝心なのはテクノロジーよりもむしろセールスや流通の方法論だった。ユニヴアックにはじまって、こちらより優秀なテクノロジーを有するライヴァル会社を、販売面においてわれわれが一貫して圧倒してきたのは、いくつかの重要なノウハウをこちらが心得ていたからなのだ。たとえば、新機種の用途を顧客にいかに要領よく説明するか。その新機種をいかに手際よく据えつけるか。そして、一度つかまえた顧客をいかに末永くこちら側に引き留めるか。

われわれのセールス・アプローチの核心は、かつて父が穿孔カードで成功し得たのと同じ要素、すなわち、システムに関する情報、であった。IBMが何かを独占していたとすれば、まさしくそこにおいてなのである。われわれに匹敵するほどの関心をその点に払ったライヴァル企業は、一つとしてない。レミントン・ランドですら例外ではなかった。ランド社の場合は、我が社と同じく穿孔カード機を扱った経験も長かったのだから、当然、そのへんの機微は心得ていて当然だったと思われるのだが。」

トーマス・J. ワトソン・ジュニア(高見浩訳1991)『IBMの息子 ; トーマス・J. ワトソン・ジュニア自伝』新潮社,下巻,pp.29-30 - パーソナル・コンピュータの場合

- エバンジェリスト(evangelist)の活用

- 古川亨(2005)「ジョブズの右腕として、世界初のエバンジェリストと呼ばれた男」

http://furukawablog.spaces.live.com/blog/cns!156823E649BD3714!2351.entry?_c=BlogPart-

マイク・ミューレィ(Mike Murray)は、マッキントッシュの魅力を製品発表前に一人でも多くの人に理解してもらおうと、時にはスティーブ・ジョブズと一緒になって、アメリカのセレブたち — マドンナ、ローリング・ストーンズのミック・ジャガー、その他ジャーナリスト、政治家、テレビの司会者、各種業界の重鎮たち — に対して、試作品のMacを抱えながら「啓蒙」の旅に出た、と言われている[注2]。そうしたマイク・ミューレィの活動を宗教の福音伝道活動になぞらえて、エバンジェリズムと定義し、その伝道師をエバンジェリストと呼ぶようになった、と言われている。

- 織田 浩一(2005)「AD:TECH 2005 NY 基調講演「Selling the Digital Dream」—デジタルマーケットのエバンジェリストとなるための10カ条;Garage Technorogy Venture マネージングディレクター Guy Kawasaki氏」2005/11/09

http://weblogs.nikkeibp.co.jp/adtech2005_ny/2005/11/selling_the_dig_32ae.html

エバンジェリストの仕事は「ブランド認知をつくることや、マーケットシェアを伸ばすことではない。消費者にとって「意味のあるもの」をつくることである。」というのがGuy Kawasaki氏の主張

- マイクロソフト株式会社(2006)「「難解技術を分かりやすく伝道する」マイクロソフトのエバンジェリスト」

http://www.atmarkit.co.jp/ad/ms/evangelist0607/evangelist01.html

http://www.atmarkit.co.jp/ad/ms/evangelist0607/evangelist02.html - 日本IBM(2008)「IBM ソフトウェア・エバンジェリスト」

http://www.ibm.com/developerworks/jp/evangelist/-

「先進技術でもってお客様のビジネスにおけるイノベーションをリードする技術エキスパートとしてのエバンジェリスト

- 垣内郁栄(2004)「男女9人IBMエバンジェリスト物語」『アットマーク・アイティ NewsInsight』2004/5/12

http://www.atmarkit.co.jp/news/200405/12/ibm.html-

「IBMのテクノロジのセールスマンではなく、テクロノロジの預言者、ベストの解を見つけるのが役割」としてのエバンジェリスト

- ユーザー教育の場の設定

- ユーザー教育の場としてのNECのBit-INN東京(1976年に秋葉原に開設)

- NEC「1979年 パーソナルコンピュータ PC-8000シリーズを発売 ~「パソコン」の誕生~」

http://www.nec.co.jp/profile/empower/history/1979.html - 大河原克行(2000)「大河原克行の「秋葉原百景」— パソコン発祥の地がアキバから消えた」

http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/article/20011112/akibah02.htm - 毎日コミュニケーションズ(2001)「NEC 旧・Bit-INN東京に「PC発祥の地」プレート設置」『マイコミジャーナル』(毎日コミュニケーションズ)2001/09/28

http://journal.mycom.co.jp/news/2001/09/28/13.html

NECは完成品のパソコン販売に先立って、TK-80というキット型ハードウェア製品をトレーニング・キット(Traingin Kitなので、商品名がTKとなっている)として販売しマイコンブームを引き起こした。

NECが秋葉原に開設したBit-In(ビットイン)には、TK-80がもともとのターゲットとしていたエンジニアだけでなく、学生をはじめとして様々な人たちが続々とつめかけた。パソコン市場の立ち上げに、NECのBit-Inは大きな影響を与えたのである。関連参考資料>

- テレビ・ゲームの場合

- 株式会社エポック社で「テレビ野球ゲーム」(1978年)から「スーパーカセットビジョン」(1984年/15,000円)までの開発に携われた堀江正幸氏の証言

-

エポック社は、1975年に国産初の家庭用ビデオゲーム「テレビテニス」(定価19,500円)を出した会社である。エポック社が出した1980年代前半までのテレビゲーム機は下表の通りである。

商品名 年 価格 備考1 備考2 テレビテニス(TVTENNIS) 1975 19,500 1975年に発売された国産初の家庭用ビデオゲーム 白黒ポンテニスゲームの専用機であった。 システム10 1978 NECとの共同開発製品、ハードウェアはまだLSIが使われておらずワイヤーロジックで作られていた。ピンポン、テニス、光線銃ゲームなど10種類のゲームを内蔵。任天堂のファミコン発売前の製品として、ゲーム機の画面出力に家庭用テレビを使う先駆け的製品であり、同市場におけるパイオニアとしてユーザー教育など「先駆者のコスト」負担が大変であった テレビ野球ゲーム 1978 野球盤という玩具で有名なエポック社が出したテレビ野球ゲーム デジコム9(LSIゲーム) 1979年頃 カセットTVゲーム 1979 57,300 アタリのVCS(1977年;Video Computer System 、それ以前のゲーム機はプログラム固定方式であったが、ロムカートリッジを取り替えることによって様々なゲームソフトが遊べるプログラム内蔵方式のゲーム機)をエポック社が輸入して販売したもの。高価であったが、その当時に家庭で本格的インベーダーがプレイできたのはこのマシンだけであった。 テレビベーダー 1980 16,500 インベーダーゲームを家庭用にコンパクトにまとめたもの。大ヒットした カセットビジョン 1981 13,500 ポンテニス、エレベーターパニックなど初期の複数のテレビゲームをこれ一台で楽しむことができる スーパーカセットビジョン 1984 15,000 128枚の強力なスプライト機能搭載。ルパン三世やスタースピーダーなどユニークなゲームが多数あった。 -

エポック社は、1978年にシステム10という製品を発売したが、テレビゲーム機というジャンルの製品そのものに業界も、顧客もほとんどなじみがなかった。そのため最初は顧客への啓蒙活動やサポートが大変であった。

堀江氏はそのことに関して、「業界も、うちの会社も、お客さんもそうだったんですけど、家庭用テレビゲームをテレビにくっつけるって文化がなかったわけですよ。今はビデオ端子があって、少し前はスイッチボックスってのがあって、あれにつなげればいいってのはみんなわかってますよね。あとチューニングも2chにすれば映るとか。でも、そういう最初の頃は、画面がうつらないという苦情が毎日のようにかかってきたんです。

だから、うちの果たした役割というのは、任天堂さんのファミコンが出る前だったから、露払いなんですね。すごい啓蒙活動をしたんですよ。その頃私は大阪の営業所にいたんですけど、もう、ダメだったらほとんどお客さんの家までとんで行きましたよ。電話での説明は難しいので。営業所(大阪)から和歌山くらいまで。関西の方は親切な人が多くて、電話の時は「わ、恐いなー」と思っていても、いろいろごちそうしてくださったり。ビールや夕飯までごちそうになってしまって(笑)。

昔のテレビって画面の範囲がせまいんですね、画面の角が丸くて、だからゲーム画面が全部入ってないとか、そんなことが多かったんです。水平振幅や垂直振幅の調整までやってあげちゃうわけですよ。後ろに回って掃除機かかえてほこり取ってあげたり、曲がってたりしたら直して。」と証言している。

[出典]寺町電人(1998)「先駆者に聞く創世の時代 Game Frontiers interview01 エポック社 堀江正幸氏に対するインタビュー」『クラシックビデオゲームステーション オデッセィ』

http://www.ne.jp/asahi/cvs/odyssey/creators/horie/index.html

-

日本ではじめてテープレコーダーを開発・生産したソニーであったが、開発した製品はなかな売れなかった。「その利用法をみんながすでに知っているなら、そうした製品は本当に技術革新的なものとはいえない」のであるから、本当に技術革新的な製品であったテープレコーダーの利用法はほとんどの顧客が知らなかった。

それゆえ、ソニーから50台のテープレコーダーを仕入れた八雲産業常務の倉橋は、三カ月間、懸命に売りこみを重ねたが、売れたのはたったの1台に過ぎなかった。その後、倉橋と盛田は顧客に対して、テープレコーダーのはっきりとした使い道を示すことで製品販売ができることを「発見」して初めて、製品の普及がはじまった。

-

「三カ月間、懸命に売りこみを重ねた結果、倉橋はやっと一台売った。買い手は東京駅に近いおでん屋だった。おでん屋でいっぱい機嫌になった客のなかには、歌を歌いだす者もいる。おでん屋の主人は、そうした歌声を録音し、再生して聞かせた。客は友人や知人を何人もつれてまた店にやってきたし、友人に話して聞かせもするので、おでん屋の主人はこれほどよい客のもてなしはあるまいと考えた。

その後、倉橋は二台めのセットを名古屋地方裁判所に売った。法廷で使用するためである。責任者は、「主な地方の裁判所はこれをそなえるべきだ。訴訟手続きにかけがえのない働きをしてくれるはずだ」と彼にいった。

そこで彼は早速、法務省に出かけた。そして、テープ・レコーダーの販売をはじめてから六カ月後に、なんと六十台の注文を得たのであった。これで前途に曙光が見えた。

法務省から法廷で用いるためにこんなに多くの台数の注文をもらってみると、おでん屋での使われ方が酔狂なものに思われた。倉橋はテープ・レコーダーのはっきりとした使い道をわかっている人でなければ買ってはくれないということをさとった。もしも見込み客にその人にあった利用法を理解してもらえれば、相手はテープ・レコーダーの価値をわかってくれるに違いない。こう考えた彼は、尋問内容を保存するためということで、警察に何台かを売りこんだ。

一般の消費者を対象とした販売にますますかかわり合うようになっていた盛田は、ある日、たまたまふらりと入った骨茎屋で同じことに気づいた。骨董品、花ぴん、もろそうな磁器、小さな装飾品などさまざまな陶器を見ると、どれもみな、とくによいできだとは思えぬのに、ひどく高い値段がついていた。彼は骨董品にはとりたてて関心もなかったので、別の客が入ってきて、盛田が一文の価値もないと思っていた象牙の小さな彫り物を買い、「すごい掘り出し物だ!」と叫んだのにはびっくりしてしまった。

あの人はどうして買ったのか? どうしてこんな物に金を出す人がいるのだろう。「日本で最初のテープ・レコーダーを、偉大な技術的な完成品を、貫おうと思えば買えるのに」と盛田は考えた。しかも、その骨董品はテープ・レコーダーより高かったのである。

「そのときに、販売というものは客が品物に価値を見出さないかぎり成り立たないものだ、と気づいたのです。商品は客の必要の一つを満たさねばならないのです」彼は骨董品を「必要」としなかった。しかし、別の客は明らかに「必要」としていたのだ。では、販売とはなにで成り立っているのか?「売るとは、わたしどもが持っている品物を相手のポケットのなかのお金と交換することだと考えました。しかし、どうやったら客にポケットから金を出させることができるか? スリは金を取り出せる - しかし、わたしどもはスリじゃない」と盛田は語っている。

東通工の製品の 「科学的な価値」と、それに客が見出す価値は明らかに違う。彼は骨董品の価値を見きわめるための教育は受けていないし、テープ・レコーダ-の価値をほとんどの人は知らない。盛田と倉橋は、利用法について、できるだけ多く学び、そして、大衆に教えていかねばならない、と考えた。教育が必要なのだ。

「わたしどもは自社の製品の価値を知っていますし、その価値を見込み客に納得させるためには、製品を信頼していなければなりません。わたしどもは、まざれもなく、情報産業にたずさわっているのです」と盛田は語っている。

この考え方は、その後、根源的な公理として定着した。ソニーは技術革新製品を今後も生産していく。しかし、その利用法をみんながすでに知っているなら、そうした製品は本当に技術革新的なものとはいえない。産業界における独創性は、正しい市場取り引きなくして実を結ばない。販売なくしてはその成果を持続できない。

東通工は設立当初から、他社のマネをせず、新製品の開拓を社是としていた。いまや東通工は、そうした創造的な技術に常に伴う責任をさらに背負うことを学ばねはならなかった。東通工は、一般大衆に自社の製品より、むしろ自社で開発した新しい考え方を売りこむ必要があった。彼らは大衆に、自らの認識されてもおらず、満たされてもいない要求に日を向けさせる方法を、考え出さねばならなかった。

[出典]ニック・ライアンズ(中山善之訳,1977)『ソニ-の国際戦略 — ソニ-は市場を“創造”する』講談社,pp.39-41

ウォークマン1号機「TPS-L2」の新製品発表会に対する新聞における取り扱いは冷ややかであり、ほとんど無視という状態であった。

-

1979年6月22日。ソニーから「新製品の発表がある」という通知を受けた雑誌記者たちは、東京・銀座のソニービルに集まった。ビルの前にはバスが用意され、バスの中で、彼らの手にヘッドホンの付いた小さなカセットテープレコーダーのような「新製品」そのものが渡された。代々木公園に到着すると、ソニー側からの挨拶の後、「お渡しした機械の再生ボタンを押してください」というアナウンスがあった。ヘッドホンからは、音楽とともに新製品「ウォークマン」の商品説明がステレオで流れた。

ヘッドホンの音に集中するマスコミの人たちの前では、「ウォークマン」とプリントされたお揃いのTシャツを着た宣伝部のスタッフやアルバイトの男女学生が、ウォークマンを思い思いに楽しむデモンストレーションを続ける。

ヘッドホンから声が流れる。「ご覧ください。若い2人はタンデム(2人乗り自転車)に乗ってウォークマンを楽しんでいます」。記者の目の前を、ウォークマンを付けた男女の若者がタンデムに乗って楽しそうに走り抜けて行く。

プレス発表の日、記者たちの前でデモンストレーション

記者たちは、新製品の概要を知ると同時に、実際にヘッドホンから流れる音を聴き、目でも確かめていた。“ウォークマン”「TPS-L2」。ヘッドホン再生専用、手のひらサイズのステレオカセットプレーヤーで価格は3万3000円。いつでも、どこでも、自分の好きな音楽を、ステレオで好きなだけ楽しめるという。

ヘッドホンを外してみれば、何のアナウンスも聞こえない静かな発表会だった。記者たちは、この変わった新製品発表会の「意外性」に、驚きの表情を見せていた。

しかし、マスコミ紙面の反応は冷ややかだった。新聞はほとんど無視、載せても本当に申し訳程度の記事である。7月1日に予定どおり発売したものの、7月が終わってみると、売れたのはたったの3000台程度だった。「やはり、駄目なのか……」

[出典]

ソニー株式会社『Sony History』第6章「理屈をこねる前にやってみよう」

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/History/SonyHistory/2-06.html#block5

-

メインフレーム・コンピュータの製品開発に必要とされる技術開発は遅くとも1940年代後半期には基本的には終了していた。製品生産にあたっての主要な問題は、製品生産に必要な資金調達や製品に対する需要の不明確さであった。製品開発作業が基本的には終了したとしても、製品生産に必要な資金がなければ生産開始できないし、当該製品に対する需要がなければ生産を開始しても意味がない。

メインフレーム・コンピュータのようなプロダクト・アウト型製品で、なおかつ巨額の製造コストがかかるために販売価格も高額な製品の場合には、その製品をとりあえずまず顧客の欲求(wants)の対象とさせることが販売に至るまでの第1歩である。

この点に関してメインフレーム・コンピュータは、アメリカ大統領選挙における当選者予測に関する下記のようなエピソードで広く社会的認知を得ることに成功し、その後の製品販売につながったとされている。

1952年のアメリカ大統領選挙の一部投票データに基づく勝利者予測の劇的成功による社会的認知の獲得

-

資料1>ワトソン・ジュニア『IBMの息子』新潮社,下巻,pp.10-11

-

ユニヴァックがIBMを何年分もリードしていることを、われわれは承知していた。なお始末の悪いことに、レミントン・ランド社は着々と妙手を打っているようだった。アイゼンハワーがアドレイ・スティーヴンソンを破ろうとしていた一九五二年の大統領選挙の投票日、なんとCBSテレビにユニヴァックが登場したのである。CBSは選挙結果の予想にユニヴァックを使用することに同意したのだ。かくしてユニヴァックは、エドワード・R・マロウ、エリック・スプアリード、ウォルター・クロンカイトといったキャスターらによって、数百万の視聴者に紹介されたのだった。クロンカイトはそれを、〝あの驚くべき電子頭脳”と呼んだ。しかも、その〝電子頭脳”は完璧に機能した - あまりにも見事に働いたので、立ち合っているエンジニアですら、それが打ち出した予想を前にして頬をつねったくらいだった。

選挙前の各種の世論調査では接戦が予想されていたのに対し、ユニヴァックは、ほんの一部のデータのみに基づいてアイゼンハワーの大勝を予言したのである。レミントン・ランドの連中はかえって不安になり、ユニヴァックの記憶装置の一部を外して、世論調査に近い結果がでるように細工した。ところが、結果は最初ユニヴァックが予想した通りだった。その晩、テレビにはユニヴァックのエンジニアが登場し、彼が施した細工を面目なさげに告白したのだった。いずれにせよ、レミントン・ランドのコンピューターがこの選挙を機に満天下に知れわたったことはまちがいない。その結果、我が社の最初のコンピューターが登場したとき、世間ではそれを〝IBMのユニヴァック”と呼んだのだった。」

トーマス・J. ワトソン・ジュニア(高見浩訳1991)『IBMの息子 ; トーマス・J. ワトソン・ジュニア自伝』新潮社,下巻,pp.10-11

資料2>M.ケリー、W.アスプレイ(1999)『コンピュータ200年史』海文堂出版,pp.121-123

-

「1952年の終わりに,レミントン・ランドは,UNIVACの一大宣伝デモンストレーションを敢行した。UNIVACを使って大統領選の結果予測をすることを,CBSテレビ・ネットに説得したのである。選挙の数カ月前にジョン・モークリーは,ペンシルペニア大学の統計学者の助けを借りて,1944年と1948年の選挙投票パターンをベースに,いくつかの主要州の初期の開票データから最終結果を予測するプログラムを作り上げた。

投票日の夜,現場レポーター,チャールズ・コリングウッドと共に,何台ものCBSのカメラがフィラデルフィアのUNIVACビルに設置された。CBS本社では,ウォルター・クロンカイトがアンカーマンをつとめ,スタジオには本物らしく見せるためダミーのUNⅣACコンソールまで設置された。コンソールでは無数のランプがチカチカまたたき,まさに効果満点だった。もっとも実をいうと,これはクリスマス・ツリーの飾りランプと同じような仕掛けにすぎなかった。

UNIVACは,最初の予想を午後8時30分に[以下のように]打ち出した。

-3,398,745票をもとに-

UNIVACが予想すると

| ステイーブンソン | アイゼンハワー | |

|---|---|---|

| 州 | 5 | 43 |

| 選挙人 | 93 | 438 |

| 一般 | 18,986,436 | 32,915,049 |

となり,現在のところ00対1でアイゼンハワーが有利。

UNIVACはアイゼンハワーの地滑り的な勝利を予言していた —- 前日のギャラップとローバーの世論調査が競り合いを予想したのとは完全に対照的だった。UNIVACチームの1人は,このときの模様を次のように回想している。

我々の選挙担当者たちは信じられないといった面持ちをした。コンピューターはアイゼンハワーの地滑り的大勝利を予言したのである。アイゼンハワーの勝率は,コンピューターにプログラムしておいた2桁の数を上回っていた。だからプリントアウトには100:1ではなく,00:1と出たのだ。彼らは額を寄せ合って相談し,それから「こんな数字を発表するわけにはいかない。リスクが大きすぎる」と言った。こんなに少ない票数をもとに,確率が100:1以上だと予想する精度をこの機械が持つことなどは,彼らの理解を超えていた。

UNIVACのオペレーターは大急ぎでプログラムのパラメーターを修正し,もつと信じられそうな数字を出すようにした。午後9時15分に最初に放送されたUNIVACの予想は,アイゼンハワーが8対7で勝つだろうという穏当なものになった。だが夜が更けるにつれ,まさに地滑り現象が起きているのは明白になった。UNIVACのスポークスマンは後でテレビに出演し,UNIVACが出したオリジナルな予想を隠したことを告白した。選挙人獲得数の最終結果は,アイゼンハワー442対,スティーブンソン89となった。UMVACの最初の予想,438対93に比べて紙一重の違いしかなかった。

UNIVACのプログラマーやレミントン・ランドのマネージャーたちが最初の予想を抑えたことを大いに悔やんだのはもちろんである。だがコンピューターの無謬性をこれ以上はっきり示すPRはなかった。あるいはむしろUNIVACの,といったほうがいいかもしれない。なぜならUNIVACという名前が急速にコンピューターを指す代名詞になっていったからだ。選挙の夜のUNIVACの出現は,コンピューター史に残る重要な瞬間であった。その日以前は,コンピューターのことを知る人はごく少数だったし,実際に見たことのある人はもっと少なかった。その日以降は,誰もがコンピューターというものを知っていて,少なくともその実物大模型を目にしたことがあった。かくしてコンピューターのことを人々はUNIVACと呼ぶようになった。IBMとは誰も呼ばなかった。」M.ケリー、W.アスプレイ(1999)『コンピュータ200年史』海文堂出版,pp.121-123

レミントンランド社やIBMが1950年代初頭にメインフレーム・コンピュータの販売促進のために取った上記のような手法は、パソコン業界においてもよく用いられている。

たとえば、Apple社がパソコン販売に際して、またマイクロソフト社がソフト販売に際して、エバンジェリスト(evangelist )により自社製品の優秀性を顧客に強力にアピールするとか、教育コストを製造メーカーに代わって負担してくれる教育機関にディスカウント価格で強力に売り込むといった販売手法はよく用いられてきたし、現在でも用いられている。

関連参考資料>

[注1] 需要(demand)が明確かどうかという問題は、新製品に対する需要(demand)予測が根拠を持ってどの程度まで正確に予測できるのかという問題である。潜在的な需要(potential demand)であれ、すでに存在する顕在的な需要であれ、当該種類の製品に対する需要の存在が社会的に明確に認識されている場合には、ある程度の正確な需要予測が可能な中で新製品開発が行われることになる。

こうした場合の新製品開発は、テクノロジー・プッシュ(Technology Push)/プロダクト・アウト(Product Out)型ではなく、デマンド・プル(Demand Pull)/マーケット・イン(Market In)型として位置づけられることになる。

企業が同一の顧客層を対象としてイノベーションをおこなう場合、すなわち、クリステンセン的な意味での持続的イノベーションの場合には、需要予測は比較的正確におこなえる。クリステンセン『イノベーションのジレンマ』第7章「持続的技術と破壊的技術の市場予測」pp.198-201の図7.1などを参照のこと。

[注2] これと同様のことは、ソニーの初代ウォークマンの場合にも行われた。本Webページ内の該当箇所を参照のこと。

[作成者]佐野正博 First draft:May 9, 2009